حوار مصطفى واعراب

أفريقيا برس – المغرب. منذ الرجة السياسية والنفسية التي أحدثتها “حركة 20 فبراير” قبل 12 عاما، تتفاعل في أوساط المغاربة —نخبا سياسية واقتصادية وعموم المواطنين— نقاشات طويلة، تتناول قضايا وإشكاليات متعددة، لعل عنوانها الأكبر هو: «إلى أين يتجه المغرب؟». فمن مشاكل المعيش اليومي، إلى مطالب التغيير الديمقراطي، إلى ضرورة القضاء على الفساد بأوجهه المتباينة، إلى قضايا الهوية واللغة الوطنية، وغيرها، يحتد النقاش ويجد متنفسه ويتجدد على الشبكات الاجتماعية.

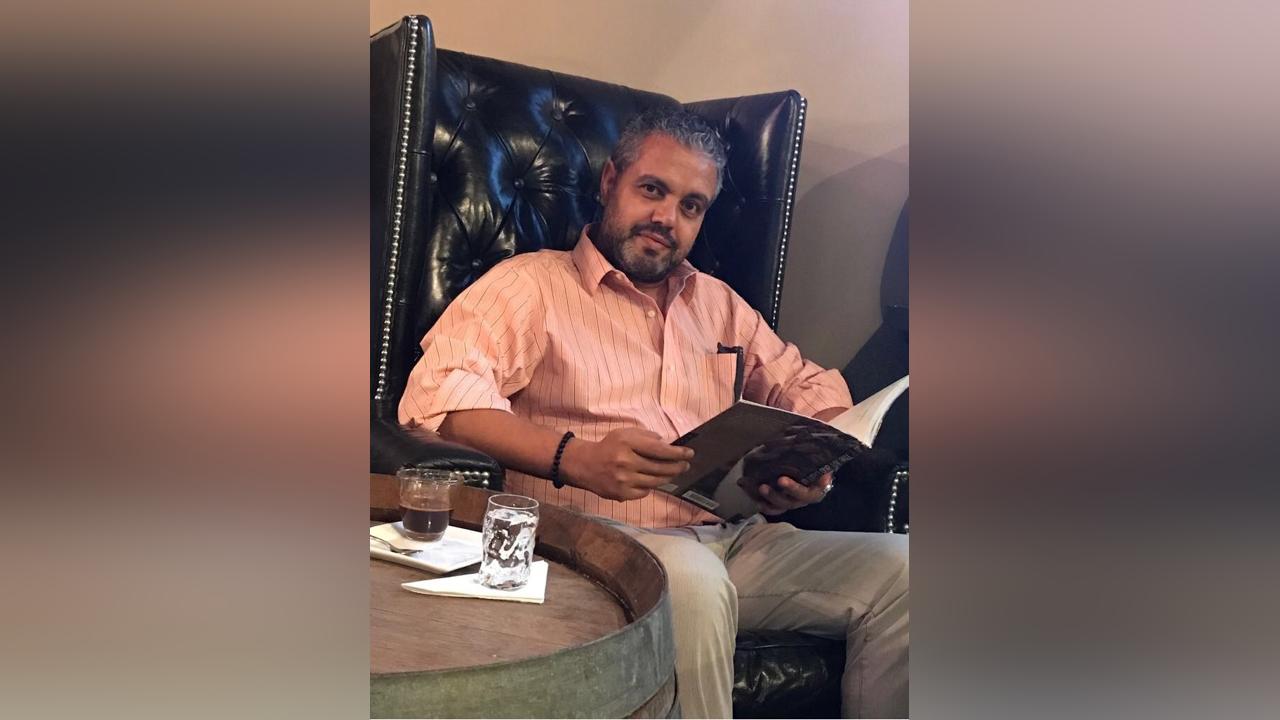

في الحوار التالي، تحاول “أفريقيا بريس” مقاربة مختلف أغلب القضايا ذات الاهتمام المغربي الراهن، مع الدكتور المفكر والأديب عبد اللطيف هسوف، الجامعي المغترب في أمريكا، الذي يتابع بالدراسة والتفكير قضايا بلده، بالكثير من التفاؤل والنقد..

بداية دكتور هسوف، كيف تقرأ الحالة المغربية الراهنة؟

المغرب يراكم إنجازات مهمة منذ انطلاق ثورته الناعمة -عقب ما اصطلح عليه بالربيع العربي -تحت إشراف ملكية هادئة ورشيدة في اختياراتها السياسية الكبرى. ووسط تضارب وضبابية اختيارات البلدان المجاورة: الجزائر المريضة في أعلى الهرم، ليبيا التي ما زالت تبحث عن مصالحة سياسية، وتونس التي تهزها أزمة غير مسبوقة، ومصر التي تحاول الخروج من تقاطبات حادة، ينهج المغرب منهجا شفافا في التعاطي مع أولوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يتمثل في الاستجابة للعديد من المطالب الشعبية، وفي تمكين الفرقاء السياسيين من تداول سلس للسلطة بالقبول بإدماج الجميع في اللعبة السياسية. ومن ثم فقد نجح المغرب في إحداث تغيير تدريجي من خلال بناء توافق سياسي مع حكومة الاشتراكيين أولا، ثم حكومة الإسلاميين ثانيا، وربما حكومة الوسط-التكنوقراطي مستقبلا، ما يسمح بالحفاظ على الاستقرار، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة العمل في إطار ديبلوماسية فاعلة وجدية. خصوصا حين يتعلق الأمر بقضية المغاربة الأولى المتمثلة في ملف الصحراء، ومواصلة العمل من أجل تثبيت البلاد كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا.

بالطبع لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه بشأن عملية الديمقراطية في المغرب، إذ لازال يلاحظ بعض الخلل في مركزية السلطة والاستئثار بصنع القرار، وتقويض قضية الفساد، وعدم المساءلة في عدد من المؤسسات العامة، وهشاشة الهيئات التمثيلية من أحزاب ونقابات عمالية، وقضايا الفقر والأمية العالية، والفشل في الوصول إلى نمو اقتصادي لا يرتبط بالتساقطات المطرية، وتحديث المخزن الذي لا زال يعتبر كنظام بيروقراطي غير واضح المعالم تماما.

وفي ضوء ذلك، أرى أنه يجب على المغرب اليوم أن يعمل على أكثر من واجهة لترسيخ اختياراته، من خلال:

(أ) ضمان استقرار سياسي واقتصادي.

(ب) انخراط مستمر في الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى.

(ج) العمل المتواصل من أجل تثبيت البلاد كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا.

(د) الفصل بين السلط، وتعزيز المساواة المدنية وحقوق المرأة، وتوسيع الحريات الفردية، وتوسيع حرية التعبير، والاعتراف بالحقوق الثقافية للأقليات، والحد من تراكم المسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وحماية الحق في الاحتجاجات السلمية.

ومع ذلك، فإن البلد هو بالتأكيد على الطريق الصحيح من أجل تحقيق تغيير جوهري على المدى القريب والمتوسط. ويمكن اعتباره من الدول الأفريقية الصاعدة، وهذا ما يدفعنا لتغليب كفة التفاؤل حين يتعلق الأمر بمستقبل المغرب.

مرت قبل أسابيع قليلة، الذكرى 12 لمظاهرات 20 فبراير. وفي أطروحتك للدكتوراه حول “الثورة المغربية الناعمة في زمن الربيع العربي”، التي ناقشتها بالجامعة الأمريكية التي تُدَرس فيها حاليا، كنتَ من أكثر الباحثين المغاربة تنويها وتفاؤلا بتجاوب النظام المغربي مع موجة الربيع العربي الأولى (2011)، وهو ما أطلقتَ عليه “الطريق الثالث” أو “الخيار الثالث”.. هل شكّل المغرب فعلا “استثناء” عربيا؟

نعم. لقد جاء الربيع العربي أواخر 2010 وبداية 2011 وأنا بصدد اختيار موضوع لرسالة الدكتوراه الثانية في أمريكا. وكنت قد بدأت البحث في مجال التدبير والريادة السياسية في العالم العربي، فتحولت عن ذلك وعمقت التفكير في ما سمي حينها بالربيع العربي، وناقشت رسالتي تحت عنوان: “الثورة المغربية الناعمة في زمن الربيع العربي: الإصلاحات، التقييم والآفاق”، في جامعة والدن الأمريكية..

والواقع أنه ما أن أخذت الثورات العربية في التبلور، حتى بدأ الكثيرون يمنون النفس بإسقاط الأنظمة القائمة وتعويضها بحكومات ديمقراطية جديدة. وكما نعلم، لم تكن عملية الانتقال سهلة. فقد كذب الواقع كل الأماني والتوقعات التي أغفلت الواقع العربي-الإسلامي المعقد. فشهدت كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والعراق زيادة مفاجئة في الغليان السياسي، وفي المشاكل الأمنية والاضطرابات الاجتماعية، وصعودا للجماعات الإسلامية المتطرفة. وهذه الدول تعيش حاليا أوضاعا سياسية حرجة، وتعاني من نكسات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

أظهرت إذن ظاهرة الربيع العربي أمرين اثنين. أولا، ضرورة التغيير. وثانيا، المخاطر ذات الصلة بزعزعة الاستقرار. وبالتالي، هناك تحديات أمام الدول العربية من أجل بناء توافق في الرأي السياسي والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة في فترة انتقالية، مع تجنب تلك الاضطرابات الخطيرة التي لم تشهد لها المنطقة مثيلا في السابق. صحيح أن الحكومات والأفراد ومجموعات المجتمع المدني التي ظهرت خلال الانتفاضات العربية الجديدة، عاشت آنذاك مستويات عالية من التعددية والمشاركة السياسية. لكن هذا المشهد المعبر عن نوع من الديموقراطية الشعبوية تتهدّده النزاعات المستمرة، وعدم الاستقرار، والفوضى الاجتماعية. نعم، إن الثورات العنيفة يمكن أن تتحقق فجأة، ولكن حدوث تغيير سريع في النظام قد لا يجلب الاستقرار تلقائيا، بل العكس هو الوارد.

وما هو تقييمك للديناميكية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، وللإصلاحات الجديدة التي أقرها دستور 2011؟

في ما يخص “حركة 20 فبراير”، يمكن أن نقول: إن الحركة جعلت هدفها الوحيد هو مواجهة المَخْزَن (الشعب يريد إسقاط المَخْزَنْ) الذي هو رمز في نظر أصحابها للاستبداد والفساد والتخلف والهزيمة والخنوع.. وبالفعل، ساهمت “حركة 20 فبراير” في خلق ديناميكية جديدة في المغرب. لكن ما فتئ وهجها يخبو حين رفعت سقف مطالبها عاليا. وانسحب منها الإسلاميون الذين كانوا يساندون ضمنيا رئيس الحكومة الإسلامي. ويدل هذا أيضا على تراجع قدرة اليسار في تعبئة الجماهير، كما يدل على حس وطني ثابت عند المغاربة يرفض زعزعة الاستقرار ومواجهة الملكية. وإن اقتصرت هذه المواجهة صراحة على النظام المخزني والمحيطين بالملك وليس الملك شخصيا.

وقد تطرقت في رسالتي إلى نهج المغرب منهجا ثالثا (The Third Way) وسط تضارب اختيارات البلدان الأخرى، إبان الثورات العربية. تحدد في انتقال سلمي استجاب ولو جزئيا للمطالب الشعبية، ومكن الفرقاء السياسيين من تداول سلس للسلطة، من خلال القبول بإدماج الجميع في اللعبة السياسية، بما في ذلك الإسلاميين المعتدلين. وقد اعتبرت حينها أن هذا يدل على عبقرية مغربية راسخة، ويجسد الاستثناء المغربي عبر تعاقد مجتمعي يرفض الإقصاء والتخوين، كما حدث ويحدث في بعض الدول العربية.

كان الغرض من الدراسة هو استكشاف منطلقات الثورة المغربية الناعمة (Moroccan Soft Revolution)، في سياق الربيع العربي، للتعرف على العوامل الكامنة وراء هذا التحول الهادئ وكذا الإصلاحات المصاحبة له. واعتنت الأسئلة البحثية بالعوامل الكامنة وراء التحول المغربي الهادئ، وكذا تقييم التغييرات الجارية، ومدى نجاح الإصلاحات المعتمدة في إحداث تطور في المجتمع المغربي على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا لنتائج الدراسة/الأطروحة، فإن أهم العوامل وراء الثورة المغربية الناعمة هي اعتماد دستور جديد، واستعداد النظام الملكي للتنازل عن جزء من السلطة للآخرين، بما في ذلك الإسلاميين المعتدلين. بالإضافة للدور المحوري الذي يلعبه الملك محمد السادس في بلورة السياسات الكبرى للبلاد واتباع منهج فريد في الحكم.

أطروحتك حول “الثورة المغربية الناعمة”، كانت مفعمة بالتفاؤل والأمل.. اليوم وبعد مرور 12 سنة على الهزات الشعبية لـ”الربيع”، وفي ضوء التفاعلات الأخيرة بالمغرب وفي محيطه الإقليمي، هل ترى أننا تقدمنا؟ وهل ما زلت متفائلا حيال “الاستثناء المغربي”؟

نعم أنا متفائل كثيرا حيال الاستثناء المغربي. ربما نحتاج لمزيد من الوقت، مع اعتبار قدراتنا ومواردنا كبلد صاعد يواجه مشاكل بنيوية كثيرة ومعقدة. يجب أن نحلل الوضع في إطار من النسبية وليس بشكل مطلق. قد نصبح سويسرا شمال أفريقيا خلال عقد أو عقدين من الزمن، لكن بالتأكيد لن نتحول خلال هذه الفترة القصيرة في سلم الطفرات إلى سويسرا التي نعرفها جميعا. إن المغرب هو بالتأكيد على الطريق الصحيح من أجل تحقيق تغيير جوهري على المدى المتوسط. فالمملكة أنجزت تغييرا تدريجيا من خلال بناء توافق سياسي مع حكومة الاشتراكيين أولا، ثم حكومة الإسلاميين ثانيا، والحفاظ على الاستقرار، وتحقيق جانب من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعمل المغرب اليوم على أكثر من واجهة لترسيخ اختياراته، وذلك من خلال ضمان استقرار سياسي واقتصادي، وانخراط مستمر في الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى. وأيضا من خلال العمل المتواصل من أجل تثبيت البلاد كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا. وتسير الإصلاحات التي يقترحها النظام المغربي في اتجاه تحديث البلاد، حيث ينظر إلى التقدم في مجالات مختلفة تشمل شكلا من أشكال التوازن في الفصل بين السلطات، وتعزيز المساواة المدنية وحقوق المرأة، وتوسيع الحريات الفردية، وتوسيع حرية التعبير، والاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية، والحد من تراكم المسؤوليات، وتعزيز الشفافية والمساءلة في بعض المؤسسات العامة، وحماية الحق في الاحتجاجات السلمية (متى لم تزد عن حدها الزمني المقبول). كما يشارك النظام أيضا في إصلاحات من قبيل تعزيز الجهوية واللامركزية في الحكم، واستقلال القضاء، وتعزيز الحكامة في التسيير الحكومي. أما في المجال الاقتصادي، ومواكبة مع أزمة عالمية تميزت بانخفاض في الطلب الخارجي خاصة من السوق الأوروبية تم التركيز على تنويع الشركاء وتعزيز الطلب المحلي، من خلال دعم البنيات التحتية وتحسين القدرة الشرائية. بالإضافة إلى تقليص نسبة البطالة، ولو بشكل طفيف.

بالطبع لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه بشأن عملية الديمقراطية في المغرب، إذ لا زلنا نلاحظ بعض الخلل في مركزية السلطة والاستئثار بصنع القرار، وعدم المساءلة في الكثير من المؤسسات العامة، وهشاشة الهيئات التمثيلية مثل الأحزاب والنقابات العمالية، وقضايا الفقر والأمية العالية، والفشل في الوصول إلى نمو اقتصادي لا يرتبط بالتساقطات المطرية ويدمج الجميع، وتقويض قضية الفساد، وتحديث المَخْزَن الذي لا زال يعتبر كنظام بيروقراطي متجبر وغامض. وأخيرا مشكل الصحراء المغربية المفتعل، والذي يقف حجر عثرة أمام الاندماج المغاربي.

في هذا الإطار، تشهد قضية الصحراء متغيرات جوهرية في الفترة الأخيرة، لعل من أبرز عناوينها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. إلى أي مدى سيؤثر هذا الاعتراف في اتجاه إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء؟

أولا دعني أقول إن مسألة الانفصال أو حتى أحاجي تقرير المصير أصبحت في مهب الريح. لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا السياسات الدولية أصبحت تسند هذه التخاريف، التي كان من وراءها جنرالات الجزائر من أجل استنزاف قدرات المغرب والبحث عن زعامة وهمية. من الناحية التاريخية، فالصحراء كانت ملكا لأمازيغ المغرب (سلالة المرابطين: 1056-1147م) قبل استضافتهم لقبائل الرحل من “بنو معقل”، الآتية من اليمن قرونا بعد ذلك. وكل تلك القبائل المتواجدة في الصحراء (أمازيغ، وعربا وأفارقة) كانت تقدم فروض الطاعة لملوك المغرب (المرابطين، الموحدين، السعديين، وأخيرا العلويين)، وتنسج خيوط الانتماء من خلال مفهوم الولاء اللا مشروط منذ غابر الزمان.

الجغرافيا أيضا تجعل كفة المغرب تميل لصالحه أمام شرذمة من انفصاليي تندوف، المدعومين من دولة أبت إلا أن تحشر أنفها فيما لا يعنيها.. وما إغلاق معبر الكركرات إلا تعبير عن رعونة قطاع طرق لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبني أي نوع من الثقة معهم، خلافا للمغرب الذي ينهج سياسة معتدلة في إطار دولة محترمة ذات سيادة معترف بها دوليا. أما إذا تحدثنا عن السياسات الدولية، فإن مرونة وبرغماتية الديبلوماسية المغربية جعلت المنتظم الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، يولي اهتماما لاقتراح ملك المغرب المتعلق بخيار الحكم الذاتي تحت راية المملكة المغربية. ويمكننا أن نقول إن التكتلات الدولية اليوم تنزع إلى دعم الدول التي تنهج سياسة تنموية، وهذا ما يقوم به المغرب بجد ودون كلل في صحرائه. وإذا عدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن اعترافها بالصحراء المغربية كاملة يجد تفسيراته الواقعية في الموقع الاستراتيجي للمملكة. فالمغرب أضحى المفتاح الأول للولوج إلى أفريقيا الغربية، بالإضافة إلى أنه يقع على مرمى حجر من الاتحاد الأوربي وشمال أفريقيا. وبعيدا عن الخوض في العلاقات التاريخية والمتميزة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فإن الوقت قد حان لتشجيع مزيد من التعاون الأمني والاقتصادي مع المغرب كحليف استراتيجي وكدولة صاعدة تحترم التزاماتها، وتتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي في ظل نظام ملكي يتسم بالاستمرارية.

يأخذنا هذا التحليل إلى موضوع العلاقات المختلة مع الجوار المغاربي. فالملاحظ أن الجيش عاد ليحكم في الجزائر من خلال واجهة مدنية مرة أخرى، بعد إسقاط نظام بوتفليقة في 2019، وهو ما يفسر ارتفاع منسوب العداء والتوتر مع المغرب. ما هي قراءتك لمستقبل العلاقة بين البلدين خلال ما تبقى من العقد الجاري؟

في سنة فبراير/شباط 1989، تم التوقيع على معاهدة مراكش التي أسفرت عن ولادة اتحاد المغرب العربي الكبير لتفتح بذلك آفاقا جديدة.. الشيء الذي زاد، يقول المحلل السياسي ميشيل غوسي، في الآمال وأذكى حماس الدول الخمس المعنية وشعوبها. وقد اعتبر اتحاد المغرب العربي خلال السنوات الأولى لتأسيسه، كمؤشر على رغبة سياسية مشتركة تهدف إلى وضع حد نهائي للمنافسات والمواجهات بين بلدان المنطقة. وقيل حينها، يضيف ميشيل غوسي، إن من مصلحة أوروبا إنشاء قطب مغاربي مزدهر، فبروز شريك مغاربي حقيقي يمثل فرصة أمام أوروبا لرفع تحديات التنمية والأمن عن طريق التعاون المتوسطي. لك سرعان ما تبخرت كل هذه الخطابات وتلاشت كل الآمال، لتطغى التفرقة بين بلدان المغرب العربي.. بل وتحاك المؤامرات على أعلى مستوى بهدف خلق مصاعب للمغرب ومحاولة تنيه عن مواصلة تنمية أقاليمه.

إن مشكل الصحراء المفتعل يحلب من الجزائر ملايين الدولارات لمساندة ما يسمى البوليساريو، بل ملايير الدولارات صُرفت وما زالت تصرف في التسلح.. دولارات ضائعة أفواه شعب الجزائر أحوج إليها. إن المغاربيين يخسرون كثيرا في صراع مفتعل لن يحل إلا بتقبل الآخر وتقديم تنازلات، لكن هذه التنازلات يجب أن توحد ولا تفرق. لو تقاربت وجهات نظر الجزائر والمغرب، لخرج الجميع منتصرا رابحا، بمن في ذلك الانفصاليين الصحراويين. لكن أن يستمر الحال على ما هو عليه الآن، فإن ذلك ليس سوى تكريس لمزيد من النزيف المالي والبشري.

واليوم، يمكن أن نوافق تستنت إيرينا تسوكرمان، في القول: إن موقف المغرب المتمثل في امتلاك المصداقية للمساعدة في التوصل إلى حل معقول، فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية الخطيرة (…) يعطي الفرصة لإيجاد حل دبلوماسي لقضيته الأولى. فآخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو حدوث انقسام في المنطقة أو خذلان حلفائها؛ إذ إن أي أزمة من هذا النوع ستصب في الواقع في صالح إيران والجماعات الإرهابية، التي تستغل الانقسام لبث المزيد من الفوضى وإلهاء الحكومات عن التهديدات المباشرة للاستقرار الإقليمي… ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع المغرب لتحقيق حل متبادل المنفعة، من خلال سياسة برغماتية تخدم البلدين… وربما هذا ما يحدث الآن بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. وبالتالي، أظن أن النظام الحالي المشوش المعالم في الجزائر سيقتنع، إن عاجلا أو آجلا، بالعودة إلى شيء من التعقل لبناء علاقات مثمرة مع المملكة المغربية.

أنت ترجمت إلى العربية أطروحة الملك محمد السادس لنيل شهادة الدكتوراه “التعاون بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي (1999)”. كيف ترى واقع ومستقبل هذا التعاون؟

ربما يجب أن يحور السؤال قليلا ليصبح: كيف تنبأ الملك الحسن الثاني رحمه الله، وبعده الملك محمد السادس بمستقبل هذا التعاون؟ يبدأ محمد بن الحسن العلوي [اسم العاهل المغربي] أطروحته بالقول: «جاء في حديث صحفي لجلالة الملك الحسن الثاني: هناك طريقان أمام أوروبا لتوسيع مجالها الاقتصادي، إما في اتجاه تركيا وهذا ما قد أسميه توسعا غير واعد، مادام أنه يحتم عليها المرور عبر دول الشرق التي لم تحقق بعد استقرارها.. وإما في اتجاه الغرب، وهذا هو المسلك المضمون (…). لماذا؟ لأنه من الشمال إلى الجنوب، ومن الدنمارك إلى إسبانيا، الجميع يتواجد فعليا في دائرة سوق مشتركة (…) لهذا أقول للأوربيين إنكم ستحتاجون يوما لقاعدة خلفية. تعالوا لاستصلاح أرض لم تستغل بعد، أرض تعِد بالشيء الكثير. ولنتقاسم بعد ذلك المحاصيل».

وقد تنبأ الملك محمد السادس في أطروحته قبل ما يزيد عن عشرين عاما، بأهمية التعاون الأوربي المغاربي عبر بناء جسر أو نفق يربط أوروبا بأفريقيا. إضافة إلى إنجاز أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. وفي الواقع، نجح المغرب في مقاربته لعلاقاته مع أوروبا. مقاربة على مراحل، بناء شُيد على أسس صلبة، أي على أسس اقتصادية متينة. كما نجح المغرب في التأسيس لاتفاق انتقل من سياسة إعانات إلى سياسة شراكات حقيقية استلهمت مقاربة شاملة، تجاوزت الأبعاد التجارية والتقنية. وفي حين نجح المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ظلت الجزائر تحمل حصى البوليساريو في كعب حذاءها وتسعى جاهدة لاستنزاف قدرات المغرب، في حين كان حريا بها تطوير بلادها اقتصاديا بالتعاون الجدي مع دول اتحاد المغرب الكبير. ورغم ما قلناه، فإن الاتحاد المغاربي يجب أن يدخل في الأولويات الأوروبية، فمصلحة أوروبا هي في إنشاء قطب مغاربي قوي ومزدهر. فبروز شريك مغاربي حقيقي يمثل فرصة أمام أوروبا لرفع تحديات التطوير والأمن عن طريق التعاون المتوسطي. نُلِح على ذلك.

هناك حديث مستفيض يعود إلى الواجهة من حين لآخر، حول الإسلام والعَلمانية وضرورة فصل الدين عن الدولة.. بالمنطق، هل يمكن أن نتحدث عن العَلمانية في بلد إسلامي كالمغرب يحكمه أمير المؤمنين؟

العَلمانية ( Laïcité/ Secularism) بفتح العين، تعني الارتباط بالعالم وليس العِلم، كما يذهب البعض إلى ذلك خطأ. ومدلول العَلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة.. بمعنى: أولا، إبقاء الدين كاعتقاد في ضمير الفرد، أي في إطار العلاقة الخاصة بين الفرد وربه. ثم ثانيا، إبقاءه في تمظهراته الاجتماعية والثقافية عبر تطبيق الشعائر الدينية. لذا، فمن يربط العَلمانية باللادين أو الإلحاد خاطئ. فكل المجتمعات العَلمانية في الغرب تدين أساسا بالمسيحية، ولا يمارس على الناس أي تضييق فيما يخص الاعتقاد أو ممارسة الشعائر الدينية. اللهم بعض الانحرافات التي سجلها التاريخ بين الفينة والأخرى في هذا البلد أو ذاك، حين تعلق الأمر بتبني عَلمانية متطرفة.

والواقع، إن هناك “عَلمانيات” متعددة تختلف تبعا لتعاملها مع الدين. فالنموذج الفرنسي مثلا يتبنى إبعاد الدين كليا عن الفضاء العمومي، في حين يظهر النموذج الأمريكي أكثر تسامحا. أما النموذج التركي فقد نجح مؤخرا في بعث الروح في مرجعياته الدينية دون المساس بعَلمانية الحياة العامة. وبهذا الشأن يقول الرئيس التركي رجب أردوغان: “إن الدولة يجب أن تكون عَلمانية، أما الفرد فهو ليس عَلماني، وله حرية تبني المعتقد الذي يراه مناسبا له”.

لكن، وباحتكار الملك المغربي للسلطة الدينية في البلاد لا يعني ذلك ارتداءه لجلباب الفقيه. بل هي سلطة دينية تخوله الإمساك بالسلطة السياسية في رمتها. أما على المستوى الشخصي، فإن الملك المغربي لا يتردد في إبراز توجهه الحداثي الملامس لنوع من “العلمانية-الإسلامية المعتدلة”. إن هناك اليوم ضرورة ملحة لاعتماد نهج قائم على “عَلمانية سياسية إسلامية توافقية” تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي المغربي، وتحافظ على إمارة المؤمنين، مما قد يخفف من التوتر الذي يطبع العلاقة بين الأحزاب السياسية الإسلامية، من جهة، والمحيط الملكي والأطراف السياسية العَلمانية الأخرى من جهة أخرى. إلا أن هذا الموقف يقابل بالرفض من غالبية إسلاميي المغرب، حتى المعتدلين منهم.

من جهتنا نؤكد على مدنية الممارسة السياسية في الإسلام، أو هكذا يجب أن تكون. إذ إن المجال السياسي هو مجال دنيوي بامتياز.. ونستشهد هنا بحديث الرسول (ص) رواه مسلم فيما معناه: ما كان من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي. وهذا تمييز واضح يقوم به الرسول بين ما هو ديني ودنيوي.

نشرتَ قبل عام كتابا حول الأمازيغ والأمازيغية. ما هي القيمة المضافة التي تتصور أن كتابك يقدمها للنقاش الجاري منذ سنوات، بالمغرب (وبالجزائر أيضا) حول قضايا اللغة والثقافة الأمازيغيتين؟

في كتابي “الأمازيغ: قصة شعب” الذي صدر عن دار الساقي بلبنان في صيف 2016، لم أدخل حلبة النقاش الحالي المتعلق بالحقوق الأمازيغية الذي ترفع رايتها بعض الجمعيات التي تحسب على الأمازيغ. كما أنني لا أنتمي لأي جمعية تنشط في هذا المجال.. الكتاب هو مجموعة أبحاث حول تاريخ الأمازيغ القديم، أي قبل دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا أو ما أصبح يصطلح عليه بالمغرب الكبير. وفي الحقيقة فإن الكتاب يزاوج بين التاريخ والحكاية والأسطورة. لقد ابتغينا له أن ينتهج منهاجاً مبسطاً يتمركز بين كتابة تاريخية موضوعية وكتابة أدبية إبداعية تستقي في بعض الأحيان من الخيال الشعبي المتوارث. ذلك أن المعين الذي اغترفنا منه يجمع بين التاريخ المعلوم والأسطورة المتداولة والحكاية التي تلامس أطياف الخيال، ولربما الحلم.

وإن شئنا، فهو كتاب تاريخ لأننا اقتفينا فيه ما كُتب عن الأمازيغ منذ القرون الأولى لتواجدهم بأرض المغرب الكبير، كما استندنا إلى كتب عددٍ من المؤرخين الإغريق والرومان والعرب والأجانب المحدثين، من أمثال هيرودوت، وبليني، وابن خلدون، ومحمد شفيق، وباسيت، وجوليان، ومايكل بريت، وإيليزابيت فونتريس، وآخرين…

لم ندخل في نقاشات علمية وتَقَعّرات أكاديمية، تركناها لأصحاب العلم المكين في مجالات الأنثروبولوجيا وتاريخ اللغات وعلم التاريخ ودراسات المعتقدات المقارنة ودراسات الجينات. ذلك أن هدفنا الأساس كان هو تبليغ المعلومات بأسلوب مبسط (vulgarisation de la connaissance) للأجيال المعاصرة. وبالتالي، فإننا لا نزعم أننا قدمنا للقارئ كتابَ تاريخ بالمعنى العلمي والأكاديمي، بل إننا كتبنا تاريخاً مغاربياً لما قبل الفتح الإسلامي، حسب قراءة مغايرة مبسّطة، وأساساً غير متعصبة.

وما هي الحصيلة التي يمكن أن تضعها للمسألة اللغوية في ارتباطها بقضايا الهوية المغربية؟

لا يمكن عزل موضوع تدريس اللغة الأمازيغية عن التموقعات الإيديولوجية والسياسية للأمازيغ أنفسهم، وللمهتمين بالأمازيغيات عموماً. ويذهب البعض اليوم إلى أن “الأمازيغي” هو كل من يتكلم اللغة الأمازيغية. إنهم يعتبرون أن الأسس التي تسعفهم أكثر لتحديد “إمازيغن” هي اللغة، ويبررون ذلك بكون مجال الثقافة واسع لا يمكن ضبطه. ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن تعريف الأمازيغ كشعب هو ذاك الشعب الذي يتكلم لغة مميزة تسمّى الأمازيغية. وإن اختلفت لهجاتها من منطقة إلى أخرى، فإن هناك رصيداً مشتركاً قد يصل إلى ستين في المائة إذا ما استثنينا طريقة النطق وتعويض حرف بحرف آخر من منطقة إلى أخرى.

وإن كان هذا التمييز والتصنيف اللغوي هو المعتمد اليوم عموماً للحديث عن الأمازيغ، إلا أننا نظن من جهتنا أن الإحساس بالانتماء إلى الكيان الأمازيغي هو أولاً انتماء إثني، ثم مجالي، ثم ثقافي واسع… وأخيراً هو انتماء لغوي محصور. ومن ثم فإن الانتماء الإثني يُدخل في خانة الأمازيغ الكثيرين من أصحاب اللسان العربي الذين عُرِّبوا على مَرّ القرون، منذ دخول الإسلام وهيمنة اللغة العربية إلى بلاد الأمازيغ. وكذا الذين هاجر آباؤهم إلى الحواضر واضطروا إلى الحديث باللسان العربي الدارج، أو أبناء الذين تزوجوا عربيات وغلب اللسان العربي في بيوتهم، أو الذين صاحبوا الفاطميين إلى مصر ولبنان (كقبيلة كتامة الأمازيغية المغربية)، أو أولئك الذين هاجروا إلى الأندلس وبقوا فيها، أو حُملوا جنوداً أو عبيداً إلى الكاريبي وكوبا وأميركا الشمالية والجنوبية، أو الغوانش بجزر الكناري، أو أولئك الذين هاجروا إلى أوروبا طلباً للرزق في العهود الحديثة… واللائحة تطول.

وإننا إذ نورد هذا الرأي هنا، فلأننا لا نرى أي مبرر لغلق الحلقة واقتصارها على الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية اليوم. إن تحديد الأمازيغ في المتكلمين بالأمازيغية يعدّ تجنّياً على شعب عريض قد نسعى إلى جعله أقلية بشرية في وطنه الأصلي. لذا يجدر بنا في الحقيقة أن نميز بين أمرين اثنين: الأمازيغ كشعب يمثّل غالبية البربر (Berbères \ Berbers)، والناطقين باللغة الأمازيغية الذين أصبحوا يمثّلون أقلية في كل دول المغرب الكبير (Berbérophones \ Amazighophones).

* الدكتور عبد اللطيف هسوف:

• حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون – المدرسة العليا للمترجمين والمترجمين الفوريين (ESIT) باريس، في تخصص: اللسانيات التطبيقية والترجمة (يناير 2004)

• حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة والدن – منيابوليس/مينيسوتا – الولايات المتحدة الأمريكية، في تخصص: السياسات العمومية والإدارة (المنظمات الغير حكومية الدولية / الريادة والتسيير)، (مايو 2014)

• أستاذ لغات وتاريخ الحضارات وسياسات دول شمال أفريقيا بجامعة كانتيكت الوسطى الأمريكية (2008 – 2012).

• اشتغل كمحلل سياسي ومستشار لغوي لدى الحكومة الفدرالية الأمريكية (2012 – 2014).

• أستاذ السياسة والحضارة واللغة الفرنسية بجامعة جورج تاون (2015 – 2016)، وجامعة جورج واشنطن – واشنطن العاصمة (2017).

• يشتغل حاليا كمستشار متخصص في لغات وحضارات وسياسات شمال أفريقيا والدول الفرنكوفونية.

• مفكر وكاتب سياسي أصدر مجموعة من الكتب والمقالات في عدد من الصحف المغربية والأجنبية.

• ترجم عددا من الكتب، بينها: الأطروحة التي تقدم بها الملك محمد السادس لنيل شهادة الدكتوراه “التعاون بين بلدان المغرب العربي والاتحاد الأوروبي” – (1999).

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس