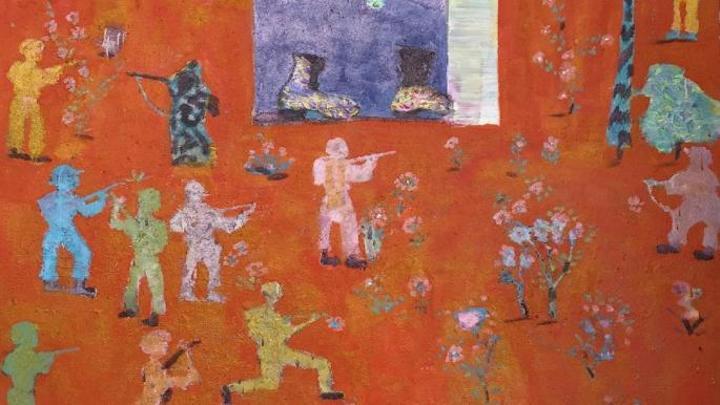

أفريقيا برس – السودان. على جميع السودانيين الاعتراف بإخفاقهم في إنجاز حاضر بهي. نفاقٌ، إن لم يكن خداعاً تغنّيهم بماضٍ تليد. على النقيض، هم ينسجون حكايا خرافية خيوطها العنف والشر والفشل والجشع. ذلك نصف المأساة، أمّا النصف الآخر فهو أنهم يفعلون ذلك على نحو تلقائي من دون رغبةٍ وبلا غاية. ربّما تبدو الحكايا قصصَ ما قبل النوم، لكنّنا لا نحكيها لأطفالنا، بل نطعمهم دمها ورمادها فقط. عوضاً عن نهايات سعيدة يغمض الأطفال أعينهم عليها فتتزاحم داخل ألحفتهم ووسائدهم وحوشٌ وأشباح. هكذا تغالب الكوابيس النعاس، ويهزم الخوف الطمأنينة. إنها حمّى الفشل تسري عبر الأجيال بفعل التوارث والتنشئة والعلاقات المفكّكة والعادات المُتناقَلة داخل محيط الأسرة والمدرسة والقبيلة والوطن. وحدها الأنا المتضخّمة، المستفحلة داخل الذات السودانية، تملأ الآفاق، فتُجهِض الأحلام النبيلة كلّها. بورسودان ونيروبي محطّتان ضمن بؤرٍ للتصارع العبثي في ضفّتي ذلك “النهر الخالد”.

من فرط ذواتنا الضيّقة، لا تتّسع عيوننا (دع عنك عقولنا)، حتى نستقطع مشاهدَ من تاريخنا، نرى فيها معاً ما يُعيننا على الاعتزاز أو يحرّضنا على المحاكاة. فنحن دوماً على أهبة الاستنفار من أجل الاختلاف والتباين تجاه كلّ شيء مضى أو مقبل. كثيراً ما نبلغ في ذلك حدّ الصدام والاشتباك بالأسلحة المتاحة، كيفما اقتضى الحال. ربّما على علمائنا في الدراسات النفسانية والسسيولوجية الانكباب، ليس من أجل تشخيص هذه الظاهرة المرضية فقط، بل بغية استنباط ما يعيننا على كسر هذه “الدائرة الشريرة”. فمن حقّ الأجيال الجديدة أن تنعم بنوم يهيئ لها (على الأقلّ) أحلاماً جميلةً إن لم تتوافر لهم يقظةٌ تؤمّن لهم عيشاً سعيداً.

لم تصادر هذه الحرب اللعينة حقوق أطفال وفتية فقط، في سرديات ما قبل النوم الكلاسيكية، بل فتّحت أعينهم على ممارسات القتل، وروائح الموت، ومشاهد الجثث المنسية، وأصوات القصف والمدافع، وصور الدمار والحرائق. مع ذلك، يتوغّل المنافقون في الاقتتال في وطن مبرّح بالتشقّق، كما يستغرق الكسبة المتربصون في المساومات على الغنائم. كأنما هذا “الشعب العظيم” لم يُنجِب من يتملّك إرادةً صلبةً، ووعياً نافذاً أو جهداً مخلصاً، بغية انتشال الأجيال من المعاناة، دع عنك الحرمان، أو إنقاذ الشعب من المحن والوطن من التشظّي والتجزئة. لا أحد يستبين أننا غادرنا بالفعل مظلّة الدولة إلى ظلال دويلات، فقاعدة الدولة إطار إقليمي محدّد عليه تنظيم سياسي سيادي يمارس السلطة عبر مؤسّسات دائمة. فنحن لا نملك دولةً تتمتّع برضا الشعب، كما هي عاجزة عن بسط هيبتها في تراب الوطن. هي عاجزة كذلك عن النهوض بنشاطات اقتصادية واجتماعية كالتعليم والتطبيب.

تؤكد الجغرافية السياسية قدرة الأنظمة الديمقراطية على إدارة بلاد واسعة وشعوب ذات أعراق متعدّدة وثقافات متنوعة. في الضفة المقابلة، يؤكّد التاريخ فشل الأنظمة ذات البعد الأحادي في فرض إدارة مستقرّة على نهج ذلك الطراز من الدول. لا فارق فيما إذا اكتست تلك الأنظمة الفاشلة ثوباً عقائدياً أو قومياً أو أمعنت في القمع، كلّها لم تصمد طويلاً، إذ انتهت إلى تفتّت. علينا الاعتراف مجدّداً بأن فشلنا في إدارة التنوّع (المعترف به زوراً) ناجمٌ من فقرنا في الوعي والمعرفة، وضيق أخيلتنا السياسية. هذا الثالوث المشين تتضاعف تداعياته السلبية بالارتماء في أحضان النرجسية الجوفاء، والأنانية المفرطة، والادّعاءات الزائفة. هذه معايب لا تؤدّي بأهلها إلى الاستقرار والرفاه، بل تفضي بهم حتماً إلى الفقر الماحق على جميع الأصعدة.

السودان عبَرَ منذ الاستقلال نحو ستّ دورات سياسية سلطوية، لكنّ العقلية الحاكمة لم يطرأ عليها تغيير. لن نجنح عن الموضوعية إذا ذهبنا إلى الجزم بالتراجع في كلّ دورة لجهة التدهور، أو زعمنا بلوغ الانحطاط. ففي كلّ دورة طارئة نبكي واقعنا على نحوٍ يحملنا إلى الحنين إلى الدورة السالفة، مع أنها عاريةٌ عمّا يبعث الشوق والاشتياق، لكنّ الفشل يدفعنا إليها هرباً من واقع العجز المَعيش. فحصيلة ما دمّرنا من البنى التحتية عند بداية الإنقاذ تفوق ما أنجزنا إبّان عقودها العجاف (!). كذلك، لم نحقّق خلال دورة “ديمقراطية أكتوبر” ما راكمته الحقبة العسكرية الأولى رغم تقارب عمريهما. في المشهد الدولي العام نحن أقلّ سعادةً، إنْ لم نقل أكثر بؤساً من بلاد وشعوب رفعت رايات استقلالها بالتزامن معنا أو بعدنا. مع ذلك، نمتشق كبرياءَ أجوفَ، ونتغنّى زيفاً بمآثر “شعب عظيم”.

ربما يحاجج إنقاذيون بتحسّن مستوى حياة شريحة غير ضيقة من الشعب. حسناً، لكنّ المحاججين لن يعترفوا أبداً باتساع قطاع البائسين. هي في النهاية معادلة ظالمة مثلما هي المقارنة بين مستوى حياة تلك الشريحة وذلك القطاع. لكن السمة الشاخصة والأكثر بؤساً أن الجميع أمسى أكثر جشعاً وأقلَّ إنسانيةً. أكثر من ذلك، سوءاً تدنّي (بل وهن) روح المواطنة مرمَّزةً في الانتماء إلى الوطن والولاء للشعب أولاً. فإيقاع الأداء والكسب الحياتيَّين ظلّا تغليب الخاصّ وتغييب العام. ذلك الإيقاع قيّد حركة التغيير فجر ثورة ديسمبر (2018) فقلّم أصابعها، وهشّم أقدمها، ثمّ فرّغ طاقتها، حتى انقض عليها في الانقلاب المشؤوم. تغليب الخاص وتغييب العام، فجّرا بؤر التناقضات المكبوتة داخل معسكر التآمر على الثورة، فوقعت الحرب الدنيئة.

صارت الأماني الوطنية أبعد من المدى بين بورتسودان ونيروبي. صار السلام أقصى ما دام الرهان مستمرّاً على البندقية فقط. كم كان من المؤسّسات العامّة والخاصة ممكناً إنقاذها من الحريق والتدمير فيما لو تجرّدنا من ذواتنا ومصالحنا الضيّقة بموجب جدّة أو الدوحة أو جنيف. كم كان من الأرواح البريئة ممكناً انتشالها من برك الدم ومستنقعات العذاب؟ كم كان من النساء ممكناً تأمينهن ضدّ التوحّش والاغتصاب؟ كم من اللاجئين ممكن نجاتهم من العذابات والمهانات. كم من القبور ممكن حفرها في تراب الوطن عوضاً عن شتات أصحابها في الموت كما في الحياة؟… السؤال الأكثر أهميةً: متى يخرج القتلة والكسبة من ذواتهم الضيّقة إلى رحاب الوطن وحضن الشعب العريض، بتغليب حقوق الشعب العامّة وتغييب مكاسبهم الخاصة؟

فاجأ جمال عبد الناصر الجميع بقبوله مبادرة روجرز في أغسطس/ آب 1970، لكنّه استثمرها في إعادة بناء حائط الصواريخ، ليطوّر حرب الاستنزاف إلى مرحلة جديدة انتهت إلى العبور. في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 استدعى أنور السادات السفير السوفييتي ليطلب منه إبلاغ موسكو قبوله وقف إطلاق النار. ذلك الموقف من رئيسٍ منتصرٍ باغت السفير، لكنّ السادات علّل موقفه قائلاً أستطيع محاربة إسرائيل، لكنّي لا أستطيع محاربة أميركا. ورغم المساعدات الداعمة من دول عدّة بينها أميركا والصين لإيران في حرب السنوات الثماني مع العراق، وجد الخميني نفسه مُكرهاً على ما سمّاه “تجرّع كأس السمّ”، أي قبول قرار مجلس الأمن بوقف النار من أجل إنقاذ ما يمكن من الأرواح والممتلكات، فالمصالح الوطنية تعلو البطولات الزائفة كلّها، خاصّة في أوقات الأزمات المهدّدة للشعب والوطن.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن السودان عبر موقع أفريقيا برس