Africa-Press – Benin. Depuis toujours, la Terre connaît une alternance de coups de froid et d’accès de fièvre. Les causes naturelles de ces flux et reflux sont connues: les variations de l’orbite de notre planète autour du Soleil. Lorsque celle-ci est loin de son astre, le climat se refroidit ; lorsqu’elle s’en approche, il se réchauffe. Ces cycles, dits de Milankovitch, du nom de leur découvreur serbe en 1941, n’auraient pas de grandes conséquences sur une planète de pierre.

Mais la Terre, c’est d’abord de l’eau: 71 % de sa surface est couverte par l’océan. Une masse considérable, 300 fois plus importante que celle de l’atmosphère… et dont la capacité d’absorption de la chaleur est quatre fois supérieure. Qu’elle s’englace, s’évapore ou se liquéfie, et ce sont les conditions de vie de tous les habitants de la planète qui changent drastiquement.

Le 7 avril dernier, Freddy Bouchet, directeur du Laboratoire de météorologie dynamique (LMD) au sein de l’Institut Pierre-Simon Laplace, inaugurait ainsi une rencontre-formation de l’École normale supérieure retraçant les 20.000 dernières années de l’histoire de la Terre, depuis le dernier maximum glaciaire. « Le niveau de la mer était alors 130 mètres plus bas qu’aujourd’hui, et la température inférieure de 6°C en moyenne, détaillait-il. Puis la Terre s’est réchauffée en plusieurs milliers d’années, et les conditions de vie de toute la biosphère se sont modifiées jusqu’à la situation actuelle. Le changement climatique en cours, lui, s’opère en seulement quelques décennies. »

La France a la chance de posséder un témoin de cette évolution climatique: la grotte Cosquer, dont l’entrée est située à 37 mètres sous la surface de la Méditerranée, dans les calanques de Marseille. Il y a 20.000 ans, les humains qui en ornèrent les parois y accédaient par une plaine herbeuse située à 20 kilomètres de la mer. « Les glaces recouvrent alors l’ensemble du Canada et le nord des États-Unis ainsi que la Scandinavie, la quasi-totalité des îles Britanniques et le Danemark, rappelait Catherine Ritz, chercheuse à l’Institut des géosciences de l’environnement au sein de l’Université Grenoble-Alpes, lors du premier colloque scientifique consacré à l’art pariétal de la grotte Cosquer, en 2021. Les Alpes, elles, sont couvertes d’une épaisse couche de glace dont seuls émergent les sommets les plus hauts. » Ainsi, en Provence, le glacier de la Durance pousse ses moraines jusqu’à Sisteron.

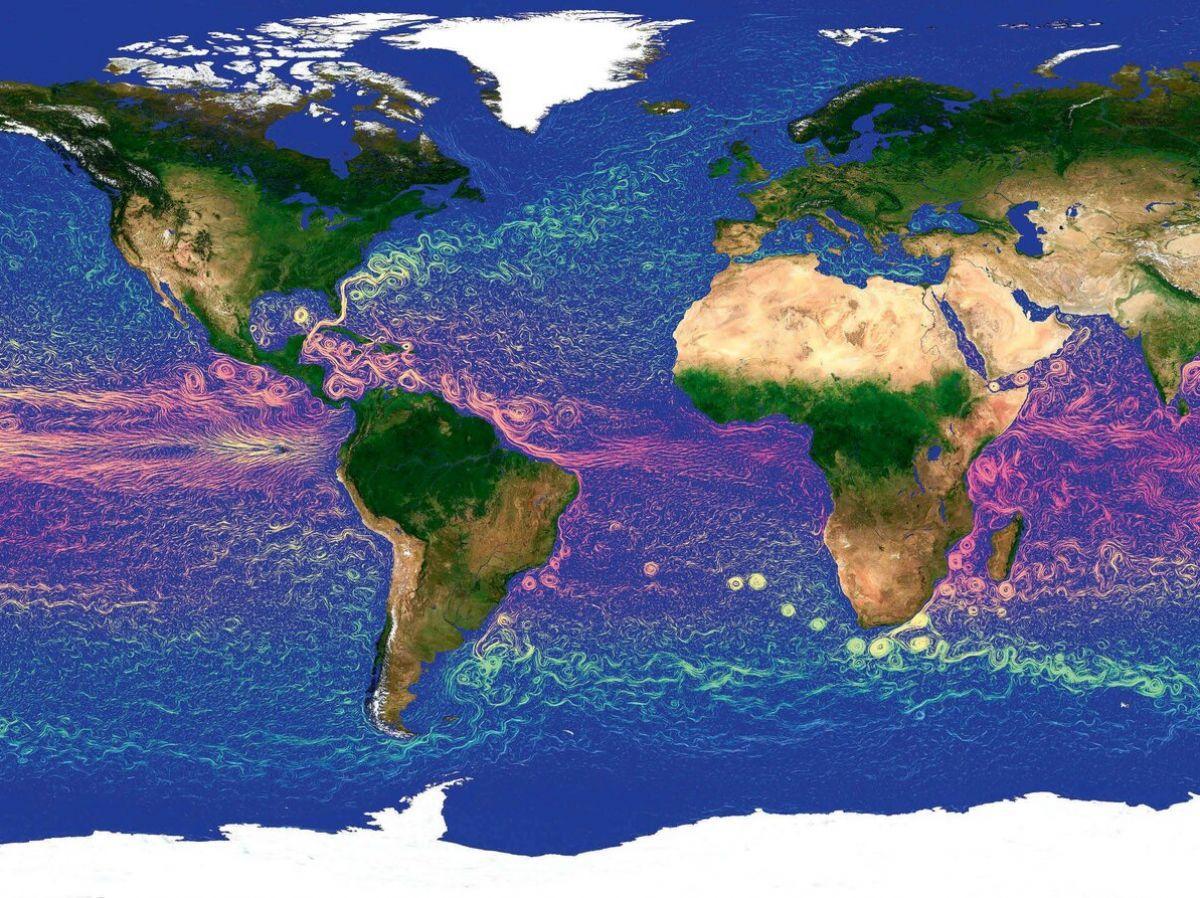

Vers les pôles, les eaux se refroidissent, se salinisent et s’enfoncent

Selon la théorie de Milankovitch, la hausse des températures qu’a connue notre planète entre ce dernier maximum glaciaire et le début de notre actuelle ère géologique, l’Holocène, il y a 12.000 ans, s’explique par cette « danse » de la Terre et du Soleil: d’une part, la Terre s’est rapprochée de son étoile ; d’autre part, l’inclinaison de son axe de rotation et son obliquité – l’angle entre cet axe et le plan de son orbite autour du Soleil – ont favorisé le réchauffement.

« On assiste à partir de – 5.000 à une rapide montée des eaux, de 40 à 50 millimètres par an, due à la fonte des grands inlandsis nord-américains et scandinaves, puis à un ralentissement, de 8 à 12 millimètres, entre – 10.000 et – 5.000, pour enfin atteindre une quasi-stagnation de 1 millimètre par an depuis 5.000 ans », explique Édouard Bard, professeur au Collège de France et chercheur au Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement, à Aix-en-Provence. Le volume de l’eau présente à la surface de la planète est constant. C’est son état qui change tout.

À l’ère glaciaire, il pleut peu, car l’eau est emprisonnée sous forme de glace. Avec le réchauffement, son cycle s’accélère et baigne les continents de précipitations plus ou moins régulières. La plaine herbeuse et froide qui occupait les rives actuelles de la Méditerranée fait place à la vigne, au blé dur, aux garrigues et aux forêts de résineux des régions du sud de la France d’aujourd’hui.

Jusque dans les années 1990, les climatologues pensaient que les caractéristiques du climat provenaient avant tout des mouvements chaotiques de l’atmosphère, et non de l’océan. Cependant, toujours en avril dernier, Freddy Bouchet a rappelé à ses auditeurs le schéma théorique élaboré par Henry Stommel. En 1961, ce chercheur américain démontrait dans son laboratoire de Harvard qu’une eau salée et chaude dont la température baisse voit sa salinité augmenter. Il décrivait ainsi le principe d’un phénomène qui reste toujours difficile à mesurer: la circulation thermohaline, engendrée par les différences de densité des eaux de mer liées à leur température ou à leur teneur en sel. À l’approche des pôles, les eaux de l’océan se refroidissent, se salinisent et s’enfoncent dans les profondeurs. De la chaleur et des gaz de l’atmosphère, dont le très soluble dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre fauteur de la hausse des températures, sont ainsi soustraits de l’atmosphère.

Henry Stommel démontrait ainsi, le premier, l’importance du fonctionnement de l’océan dans la machinerie climatique. Il confortait aussi les intuitions de nombreux chercheurs, dont celles du Britannique James Lovelock, qui mit en évidence, dans les années 1950, le rôle primordial du sulfure de diméthyle, un composé soufré arraché par les vents à la surface des océans, servant de point de condensation à la vapeur d’eau et favorisant ainsi la formation de la pluie.

Plus récemment, les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), créé en 1988, permettaient aux climatologues de prendre la mesure de l’effort nécessaire pour comprendre les interactions de l’océan avec l’atmosphère, son rôle dans l’absorption de la chaleur émise en excès par les activités humaines, mais aussi son effet bénéfique dans le cycle du carbone. Et en France, depuis le « mariage », dans les années 1990, du Laboratoire de métrologie dynamique (LMD) – qui travaille sur le fonctionnement de l’atmosphère – avec le Laboratoire d’océanographie et du climat (Locean), sous l’ombrelle de l’Institut Pierre-Simon Laplace, climatologues et océanologues ont appris à se comprendre. Auparavant, ils n’utilisaient pas les mêmes unités de mesure !

Des progrès rapides grâce aux bouées, sondes et radars

L’océan est une véritable éponge. Il pompe et stocke 93 % de l’excès de chaleur provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Ce rôle se double de celui de redistributeur de la chaleur depuis l’équateur vers les pôles et depuis la surface vers les profondeurs, ce qui façonne les contrastes régionaux et les variations du climat mondial dans le temps. « Dans le couple formé avec l’atmosphère, l’océan est le partenaire lent, car il possède une forte inertie thermique: ses deux à trois premiers mètres de profondeur contiennent autant de chaleur que les 80 kilomètres d’atmosphère qui le surplombent, expose Éric Guilyardi, directeur de recherche CNRS au Locean. Comme il est profond de 4.000 mètres en moyenne, son inertie thermique est gigantesque, et en fait le véritable réservoir de chaleur de la machine climatique. »

Ainsi, la chaleur stockée l’été est restituée l’hiver, ce qui explique en partie le contraste climatique entre le climat doux de la Bretagne, qui le côtoie, et le climat continental de l’Alsace. L’influence peut être mondiale, ou presque, quand il s’agit du vaste océan Pacifique: « Le phénomène El Niño représente un déstockage périodique de chaleur océanique tous les trois à sept ans, gouverné par le couplage entre océan et atmosphère et influencé par une panoplie de courants, d’ondes et de turbulences océaniques en interaction », décrivent Bruno Blanke et Casimir de Lavergne, chercheurs au CNRS, dans la revue de l’École polytechnique La Jaune et la Rouge.

Le fonctionnement intime de l’océan reste encore en partie mystérieux. Jusque dans les années 1950, les propriétés, sous la surface, de cette masse d’eau étaient complètement inconnues. Depuis, les progrès ont été extrêmement rapides grâce au déploiement de milliers d’instruments. À ce jour, 4.000 bouées flottent sur l’ensemble des mers du globe – il n’en existait aucune en l’an 2000 – et sont capables de mesurer la température et la salinité de l’eau jusqu’à 2000 mètres de profondeur. Ce réseau, dénommé Argo, est l’instrument majeur permettant de suivre la captation de chaleur et de carbone par l’océan, grâce à ses instruments donnant la composition chimique des eaux.

Par ailleurs, dans le sillage du programme World Ocean Circulation Experiment (Woce), mené dans les années 1990, la dizaine de pays possédant une flotte océanique scientifique conduit, tous les deux à cinq ans, des campagnes de mesures régulières par bathysondes – des sondes électroniques connectées aux navires de recherche, qui sillonnent régulièrement les mêmes routes. Non seulement elles enregistrent la température et la salinité, mais elles analysent des propriétés chimiques, comme les teneurs en oxygène dissous et en sels nutritifs (nitrate, phosphate, silicates).

Les radars embarqués sur des satellites, comme Jason, Swot et Sentinel-1, renseignent sur l’état des courants, des vagues, des vents de surface et de la glace de mer, avec une précision de quelques centimètres. Les instruments optiques ou micro-ondes passifs qui équipent aussi ces satellites sont, eux, capables de fournir la concentration en chlorophylle et la turbidité, ce qui permet de suivre l’activité planctonique en temps réel. Enfin, les satellites fournissent une information précieuse: la topographie de la mer partout dans le monde.

Un jumeau numérique pour observer l’océan en continu

Aujourd’hui, des milliards de données enrichissent en permanence des modèles climatiques, affinant ainsi les scénarios d’évolution de l’océan. « En une seule journée, l’ensemble des instruments de mesure fournissent l’équivalent de 2,7 milliards d’ouvrages écrits », illustre Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Ocean.

La mission de cette organisation privée à but non lucratif, créée il y a trente ans par dix institutions scientifiques européennes majeures et récemment convertie en organisation intergouvernementale, est de diffuser gratuitement les données collectées. « La masse d’informations dont nous disposons désormais est renouvelée presque en continu. Aussi avons-nous profité de la troisième conférence de l’ONU sur l’océan à Nice [du 9 au 13 juin, ndlr] pour lancer notre jumeau numérique des océans », se félicite Pierre Bahurel.

Sur le web, il est désormais possible d’observer la respiration naturelle de l’océan, mais aussi l’impact de l’humain sur ce milieu. « Le jumeau numérique croise en effet des données comme la température de l’eau, le niveau des océans, la vie planctonique via l’activité chlorophyllienne, mais aussi des informations comme le trafic maritime, les pollutions par les hydrocarbures, les algues invasives et même la pollution par les plastiques », énumère Fabrice Messal, responsable du projet à Mercator Ocean. Cette nouvelle ressource marque un véritable jalon dans l’histoire de l’océanographie: on a désormais atteint un niveau de connaissances suffisant pour avoir une vision globale de l’impact des pollutions anthropiques sur ces immensités.

Le 6e rapport du Giec, remis en 2022, fournissait déjà des indicateurs alarmants sur l’impact du changement climatique sur l’océan. La température moyenne des eaux de surface a augmenté de 0,5 °C entre 1982 et 2023. Début avril 2023, à l’exception des eaux polaires, elle atteignait 21,1 °C, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), si bien que plus de 40 % de l’océan a été considéré comme touché par une « vague de chaleur marine ». La banquise arctique a perdu pour sa part 2,2 millions de kilomètres carrés de sa surface maximale entre 1979 et 2023. Et en quarante ans, le niveau de la mer a augmenté de 10,2 centimètres.

La pompe à carbone océanique, qui rend l’énorme service aux humains d’absorber un quart de leurs émissions de CO2, est en train de s’enrayer. « On estime que l’océan renferme 40.000 milliards de tonnes de CO2, et il continue d’en capter tous les ans 2,5 milliards de tonnes supplémentaires », rappelle Marina Lévy, directrice de recherche au laboratoire Locean.

Cette pompe fonctionne de deux manières. La première, c’est la circulation thermohaline. La seconde, c’est la captation par les micro-organismes marins qui flottent à la surface de l’océan. « Cyanobactéries, picoflagellés, diatomées et autres coccolithophoridés assurent à eux seuls environ la moitié de la production primaire de biomasse de la planète, par photosynthèse du CO2, assure Marina Lévy. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire marine, ce qui fait qu’une partie de ce carbone est rejetée dans les profondeurs sous forme de déchets organiques – cadavres, particules fécales – et est ainsi isolée de l’atmosphère. »

Le puits océanique de carbone est passé d’une capacité d’absorption de près de 1 milliard de tonnes par an dans les années 1960 à environ 2,5 milliards aujourd’hui. Cette croissance est une réponse directe à l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère, qui est donc plus abondant pour les organismes marins. Mais, durant cette même période, celle-ci a été bien plus rapide. C’est certain: l’océan piège moins efficacement le CO2.

Cet affaiblissement du puits de carbone fait partie de la quinzaine de « points de bascule » du climat, tous dépendants du fonctionnement de l’océan. Certains d’entre eux sont visibles: la déforestation et la sécheresse en Amazonie, le blanchissement de la grande barrière de corail australienne, la disparition des glaciers continentaux et des calottes glaciaires. D’autres sont plus insidieux: le ralentissement des courants de la circulation océanique profonde, la fonte du permafrost arctique ou les variations de la mousson africaine. Le climat de demain sera profondément différent de celui d’aujourd’hui. Sans aucun espoir de retour.

Plus d’acidité, c’est plus de dégâts sur la faune sous-marine

À force d’absorber du CO2, l’océan s’acidifie. Cette « solvatation » du principal gaz à effet de serre produit en effet de l’acide carbonique, H2CO3, selon la formule CO2+ H2O → H2CO3. Le Giec estime ainsi que les eaux de surface ont perdu de 0,017 à 0,027 unité de pH par décennie depuis la fin des années 1980, passant de 8,15 à 8,05 de 1950 à 2021 (le pH est neutre à 7, acide en dessous de 7, basique au-dessus). Cette acidification est beaucoup plus marquée dans les zones de remontée des eaux froides vers la surface, notamment dans les zones intertropicales et aux hautes latitudes. À la fin du siècle, l’océan pourrait ainsi connaître un pH moyen des eaux de surface de 7,9. Avec quelles conséquences?

De très nombreux organismes marins, comme les coraux et les mollusques, construisent un exosquelette en carbonate de calcium ou fabriquent une coquille. Avec un pH abaissé, cette minéralisation reste possible, mais devient plus coûteuse en énergie. Les organismes devront donc arbitrer entre le rôle protecteur assuré par la coquille et les autres fonctions vitales, croissance et reproduction. Les poissons seront également touchés. Les travaux menés notamment autour des sources hydrothermales ont démontré que l’acidité affectait leur système nerveux, diminuant leur capacité à contrer les prédateurs. Les scénarios climatiques les plus pessimistes prévoient que les eaux de mer des régions polaires, ainsi que du Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord-Ouest, deviendront corrosives pour la plupart des organismes à coquille d’ici la fin du siècle.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Benin, suivez Africa-Press