Africa-Press – Benin. « Oui, nous parviendrons à redonner la vue », déclarait en 2016 à Sciences et Avenir le Pr José Sahel, ex-directeur de l’Institut de la vision (Paris), à propos des espoirs attendus en ophtalmologie. Huit ans plus tard, le scientifique a poursuivi ses travaux pionniers initiés dans la rétinite pigmentaire et co-signe cet automne avec une équipe internationale une étude importante publiée le 20 octobre 2025 dans la revue New England Journal of Medicine.

La promesse s’est donc concrétisée avec ici les premiers succès d’un implant rétinien testé pour la première fois dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de type atrophique, la plus fréquente et encore sans traitement à ce jour, l’essai ayant été mené auprès de patients tous atteints de formes sévères à la vision très altérée.

« Ces premiers résultats sont exceptionnels »

« Ces premiers résultats sont exceptionnels, précise à Sciences et Avenir Serge Picaud, directeur de recherche et aujourd’hui responsable de l’Institut de la vision. Qui poursuit: « D’une part, c’est la première fois qu’un implant de ce type est utilisé non pas dans des rétinites pigmentaires mais dans la DMLA atrophique et d’autre part ce dispositif de neurostimulation a la particularité de fonctionner sans aucun fil ni câble ne sortant de l’œil des patients », explique le chercheur qui n’est pas dans la liste des signataires de l’étude, mais qui a participé depuis plusieurs années aux nombreuses étapes précliniques de ce travail.

Pour mémoire, dans la DMLA, la macula, la partie centrale de la rétine, responsable de la vision fine et détaillée, est progressivement détruite. Or, c’est elle qui permet de lire, de reconnaître les visages, alors que la vision périphérique est préservée.

Il existe classiquement deux formes de DMLA, celle dite atrophique (ou sèche), la plus fréquente (80% des patients) sans traitement à ce jour, et celle dite humide (ou exsudative), moins fréquente (20%) mais bénéficiant elle d’une approche médicale, des injections répétées permettant de retarder la destruction de la macula et la formation de néovaisseaux.

Dans les deux cas, les cellules photoréceptrices, celles qui captent la lumière et transmettent les images au cerveau, disparaissent progressivement, provoquant la perte irréversible de la vision centrale.

42 patients ont déjà bénéficié de cet implant

Ce récent travail, mené par une équipe internationale associant l’Institut de la vision (Inserm/CNRS/Sorbonne Université), la fondation Adolphe de Rothschild, l’Hôpital national des 15-20, l’université Stanford et Science Corporation a recruté 38 patients âgés en moyenne de 78,9 ans dans 17 centres répartis dans cinq pays européens, dont plusieurs sites français (Bordeaux, Créteil, Lyon, Marseille, Nantes). Il fait suite à une première étude qui avait déjà inclus quatre premiers patients, portant donc à 42 le nombre total de patients implantés à ce jour avec cet implant Prima.

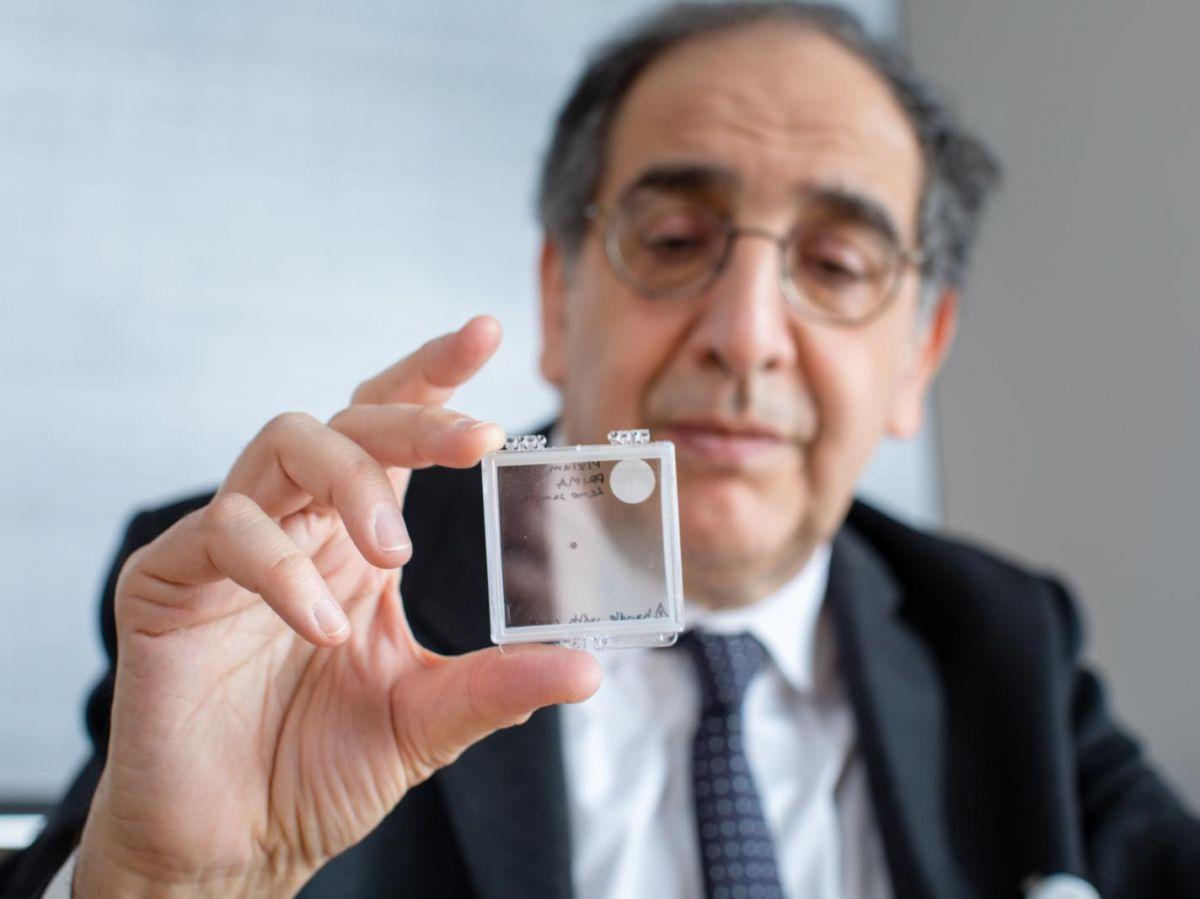

Conçu par le chercheur Daniel Palanker à l’université de Stanford (Etats-Unis) puis développé par la société Science Corporation, il s’agit d’une micro-puce photovoltaïque de silicium, soit un petit carré de 2 mm de côté, de 30 microns d’épaisseur qui comporte 378 électrodes. Pour le patient qui va être implanté, tout commence au bloc opératoire « avec la réalisation d’une petite incision au niveau de la rétine pour pouvoir glisser dessous l’implant », détaille Serge Picaud.

Un geste simple réalisé en une à deux heures maximum. A son réveil puis en permanence, le patient portera une paire de lunettes de réalité augmentée dotée d’une caméra miniature dont la particularité est d’être reliée sans fil à l’implant, ce qui « évite la problématique d’avoir à positionner un câble externe sortant de l’œil », précise le chercheur.

C’est ensuite cette caméra qui filmera les images environnantes du patient et les transmettra, sous forme d’un flux vidéo, à un petit ordinateur situé lui dans une poche. Un algorithme améliorera les images, les grossira jusqu’à 12 fois, en augmentera le contraste et la luminosité et c’est ce flux vidéo, une fois converti en faisceaux de rayons infrarouges, qui sera projeté en temps réel sur l’implant rétinien.

Finalement, le rôle de la puce de silicium consiste à court-circuiter les cellules photoréceptrices mortes en transformant, au niveau de la rétine résiduelle, la lumière en signaux électriques communiqués au cerveau et c’est l’énergie apportée par le faisceau infrarouge qui active chacune des 378 électrodes disposées dans l’implant.

Frank G. Holz et al., NEJM 2025

Lire des lettres, des chiffres et des mots

Ainsi équipés de leur implant mais aussi de leurs lunettes et de leur ordinateur, la trentaine de patients a pu recouvrer à un an une vue partielle, leur permettant de lire des lettres, des chiffres et des mots.

Leur vision a bien sûr été évaluée avant puis après l’intervention par la lecture des lignes de lettres que l’on trouve chez tout ophtalmologiste. Le principal critère d’efficacité retenu par les chercheurs était d’atteindre une lecture d’au moins 10 lettres supplémentaires et, bonne nouvelle, « 81% des patients ont atteint ce seuil d’amélioration, sans que leur vision périphérique s’en trouve modifiée », précise Serge Picaud. Pour 78% d’entre eux, le gain a même été de 15 lettres, un pic de 59 lettres supplémentaires ayant été atteint pour un patient.

« Le dispositif comporte aujourd’hui 378 électrodes, précise Serge Picaud, mais pourra peut-être à l’avenir être encore amélioré, en agrandissant un peu la taille de l’implant ».

En attendant sa commercialisation qui pourrait être effective d’ici un à deux ans, Serge Picaud espère que l’implant Prima sera aussi testé chez des patients atteints de rétinite pigmentaire ou porteurs de maladies génétiques comme la maladie de Stargardt. « De plus, ce message positif dans la DMLA atrophique va sans doute permettre de faire revenir ces patients dans les parcours de soins », espère le chercheur.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Benin, suivez Africa-Press