Africa-Press – Burkina Faso. Guede* n’a plus de nouvelles de son petit cousin depuis plus d’un an. La dernière fois qu’il a vu Poura*, un berger de 31 ans, c’était le matin du 10 juillet 2020, à la gare routière de Ouagadougou. Au milieu de la foule et des pots d’échappement, le jeune homme lui avait pourtant promis de « revenir bientôt », avant de monter dans le car en direction de Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Il venait tout juste de sortir de la prison de haute sécurité (PHS), près de la capitale, où il était détenu depuis plus de trois ans.

Le jour de sa libération, la famille ne s’attendait pas à le voir arriver, à pied, devant la porte de leur maison. Poura a été relâché sans un avertissement. Sans argent non plus. Il a dû marcher cinq heures au bord de la route, depuis sa cellule jusqu’au domicile de son oncle, en centre-ville. Il portait un vieux boubou sale et avait l’air perdu. « On ne lui a jamais rendu ses papiers ni son téléphone », assure son cousin.

Poura avait été arrêté en avril 2017 alors qu’il faisait paître ses troupeaux en brousse à côté de son village, près de Djibo, et placé sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Faute de preuves, il a été libéré, sans jugement ni procès.

Comme lui, 460 personnes mises en examen pour des faits de terrorisme ont bénéficié d’un non-lieu ou d’une liberté provisoire depuis 2016. Elles ont été tout simplement relâchées dans la nature, sans aucun suivi, car au Burkina il n’existe pas de programme de réinsertion pour ces anciens détenus.

« Ils me frappaient avec une corde »

Guede est de plus en plus inquiet. Depuis que son cousin a pris la route du nord, il est injoignable. Chaque appel est transféré sur un répondeur automatique. Là-bas, dans son village, les djihadistes ont saboté les antennes téléphoniques et surveillent les allées et venues des habitants. Poura est pris en étau entre la menace de représailles des groupes terroristes, s’il se déplace, et les opérations des forces de sécurité dans la zone.

Tout ce que la famille sait, c’est que le berger a retrouvé sa femme et son petit garçon, ses champs de mil et ses bœufs. Le reste, son arrestation, ses années de prison, sa nouvelle vie, « personne ne veut pas en parler ». Pour ne pas ajouter à la honte et à la colère, mais aussi par prudence, au cas où il soit « passé de l’autre côté ». Guede y pense souvent. « Beaucoup de ceux qui sont sortis ont rejoint les groupes après, pour se venger ou chercher une protection », assure ce dernier, qui vit à Ouagadougou mais est originaire du même village.

Le 9 juillet 2020, Le Monde Afrique avait pu rencontrer Poura dans la capitale, la veille de son départ pour la région du Sahel. Quelque chose s’était brisé en lui, sa « confiance en l’Etat » et en « l’avenir », témoignait-il à l’abri des regards, assis dans le bureau mal éclairé de son oncle, évoquant le sentiment d’un immense gâchis. Poura n’a pas vu son fils grandir. Il avait 1 an quand il a été arrêté.

Avant d’être transféré à la PHS, l’éleveur disait avoir passé quatorze jours à la gendarmerie de Djibo, entassé avec une trentaine de personnes dans une petite cellule. « Ils me frappaient avec une corde pour que je parle et tabassaient les détenus », affirmait-il, hanté par le souvenir de ses geôliers. « Je vais devoir réapprendre à vivre, mais j’ai peur que les militaires reviennent m’arrêter ou me tuer », confiait-il, le visage sombre.

Au Burkina, les exactions présumées des forces de sécurité et les abus des milices d’autodéfense s’ajoutent aux attaques djihadistes, alimentant le cycle des représailles. Depuis 2015, les violences de toutes sortes ont fait plus de 3 700 morts dans le pays, selon le dernier décompte de l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled).

La communauté peule pointée du doigt

Djibril* aussi vit le ventre serré depuis qu’il a été arrêté en avril 2019 par « une patrouille de l’armée et de VDP » – les Volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils recrutés par les forces burkinabées pour lutter contre le terrorisme – alors qu’il emmenait son fils de 4 ans à l’hôpital en vélo, dans l’est du pays.

Ce cultivateur de 36 ans a été relâché après deux mois passés au camp de Fada N’Gourma, le chef-lieu de la région, et quatre à la PHS. Mais il reste terrorisé par les « treillis militaires » et les « kalachnikovs » des milices qui contrôlent l’entrée de son village et ont tué son grand frère et sa femme en 2019. « Ils arrêtent et tuent les Peuls, ils disent qu’on est complices des terroristes », affirme ce père de quatre enfants. Lui-même dit toujours chercher à comprendre pourquoi il a été arrêté. Il se dit que c’est « à cause de [sa] peau claire » et de son patronyme peul, indiqué sur sa carte d’identité.

Au Burkina, le sentiment de stigmatisation s’aggrave au sein de la communauté peule, régulièrement pointée du doigt depuis que certains ont rejoint les rangs du groupe djihadiste Ansaroul Islam, fondé par le prédicateur peul Ibrahim Malam Dicko. « Forcément, certains ont envie de se révolter, ils ont l’impression que le pays est en guerre contre eux », s’attriste Guede. Dans sa famille, il assure que 49 personnes ont été arrêtées et 15 autres tuées par les forces de sécurité.

Exécutions sommaires, arrestations arbitraires, détentions sans jugement… « L’injustice coûte cher à l’Etat », pointe Ali Sanou, le secrétaire général du Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples (MBDHP). « On peut commettre des erreurs judiciaires, mais il faut gérer l’après, sinon ces personnes risquent de devenir des bombes à retardement », alerte le militant, qui dénonce une « militarisation excessive de la lutte antiterroriste ».

« On prend cinq ans de votre vie »

Les juges peuvent décider de placer l’ancien détenu sous contrôle judiciaire, mais il n’existe pas de système de bracelet électronique, de suivi social ou de réparation. « On prend cinq ans de votre vie, on vous relâche, vous devenez des marginaux ou vous risquez d’être exécutés par les terroristes, qui vous soupçonnent d’être devenu un agent des renseignements », résume un avocat. Au ministère de la justice, on assure que « des réflexions sont en cours » pour organiser leur réinsertion.

Exilé loin de ses champs et de son bétail, Djibril, l’ancien détenu, vit dans la honte. Reclus dans une petite location à Fada N’Gourma, il tente de nourrir sa famille en essayant de gagner quelques commissions sur la vente des bœufs des autres.

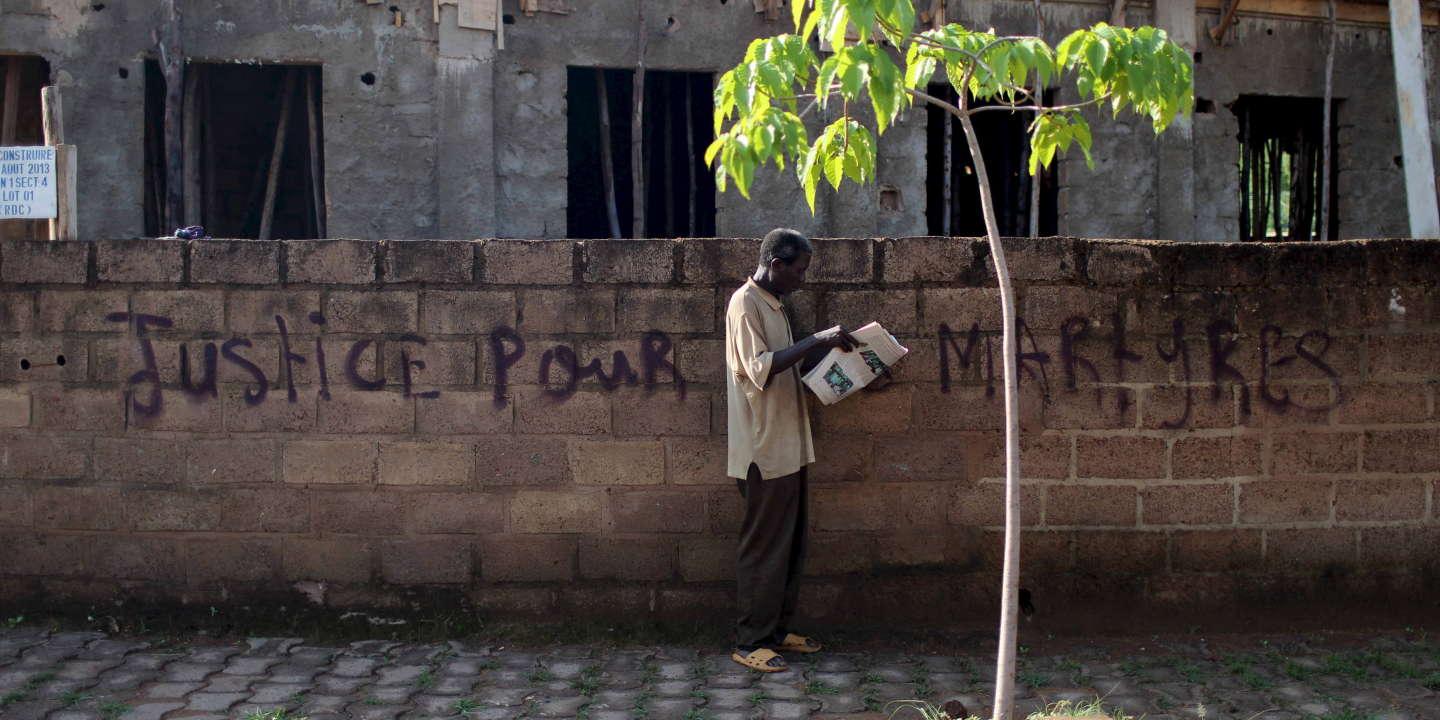

Dans le village de Poura, au Sahel, c’est une autre justice qui s’exerce désormais. Celle des groupes djihadistes. Les hommes doivent porter une barbe et un pantalon court, les femmes le voile. Des « ghadi » (juges islamiques) jouent le rôle d’arbitres et punissent les habitants qui ne respectent pas la charia. « Ça va des coups de fouet à une main coupée pour les voleurs ou une exécution en cas de trahison », rapporte Guede. Un jugement intraitable, mais immédiat. « Maintenant, les villageois vont les voir pour régler un problème, poursuit-il. Ils leur font plus confiance qu’aux militaires. » Au Sahel, la soif de justice n’a jamais été aussi pressante.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press