Africa-Press – Burkina Faso. La mémoire est-elle apparue dans le vivant avec le système nerveux, ou des formes de mémoire sont-elles possibles chez des organismes dépourvus de neurones? Depuis plus d’un siècle, la question intrigue de nombreux biologistes. Dans les années 1900, Herbert Spencer Jennings, zoologiste américain, a montré que de petits unicellulaires en forme de trompette, les Stentor roeseli, peuvent changer de comportement face à des stimuli désagréables. Après un entraînement, ils réagissent de moins en moins intensément au stimulus. Ils sont donc dotés d’une mémoire d’apprentissage, l' »habituation ».

« C’est la forme d’apprentissage la plus simple, explique Audrey Dussutour, biologiste et directrice de recherche CNRS à l’université de Toulouse. Elle consiste à apprendre à ignorer un stimulus répétitif un peu embêtant sans être létal. Ce que l’on fait par exemple quand, au bout d’une semaine en ville, on ne remarque plus le bruit ambiant. »

Près d’un demi-siècle après Jennings, Beatrice Gelber, une psychologue américaine, affirme avoir observé le premier apprentissage associatif chez des unicellulaires, les paramécies. Une capacité dont la plus célèbre est celle rapportée par le médecin russe Pavlov sur les chiens, et qui relie un stimulus neutre (pour les canidés, le son d’une cloche) à un comportement (la salivation). Pour les paramécies, la psychologue a associé une tige de métal à leur nourriture préférée: des bactéries. Et remarqué qu’en temps normal, elles avaient tendance à s’éloigner de la tige, mais que si cette dernière était recouverte de bactéries, elles s’en rapprochaient. Elles conservaient ce comportement après plusieurs répétitions, même en l’absence de bactéries, semblant donc avoir « mémorisé » l’information « tige métallique = nourriture ».

Une cellule peut-elle, ou non, faire de l’apprentissage associatif?

Les travaux de Beatrice Gelber furent à l’époque largement critiqués par la communauté scientifique et jamais répliqués. Tant et si bien que la chercheuse, qui en outre avait la mauvaise idée d’être une femme, arrêta de publier et que son travail tomba dans l’oubli pendant des décennies. Mais depuis une quinzaine d’années, on observe un renouveau de la recherche sur la mémoire non neuronale.

Il faut dire que sur Terre, plus de 99 % des êtres vivants n’ont pas de système nerveux: plantes, bactéries, champignons, unicellulaires… On sait que certains d’entre eux ont la capacité de se souvenir d’éléments de leur environnement et d’en tirer un apprentissage. Ainsi, dans le règne végétal, les travaux de l’Australienne Monica Gagliano ont eu un large écho: elle a montré qu’une espèce de mimosa était capable d’apprendre à tolérer une perturbation.

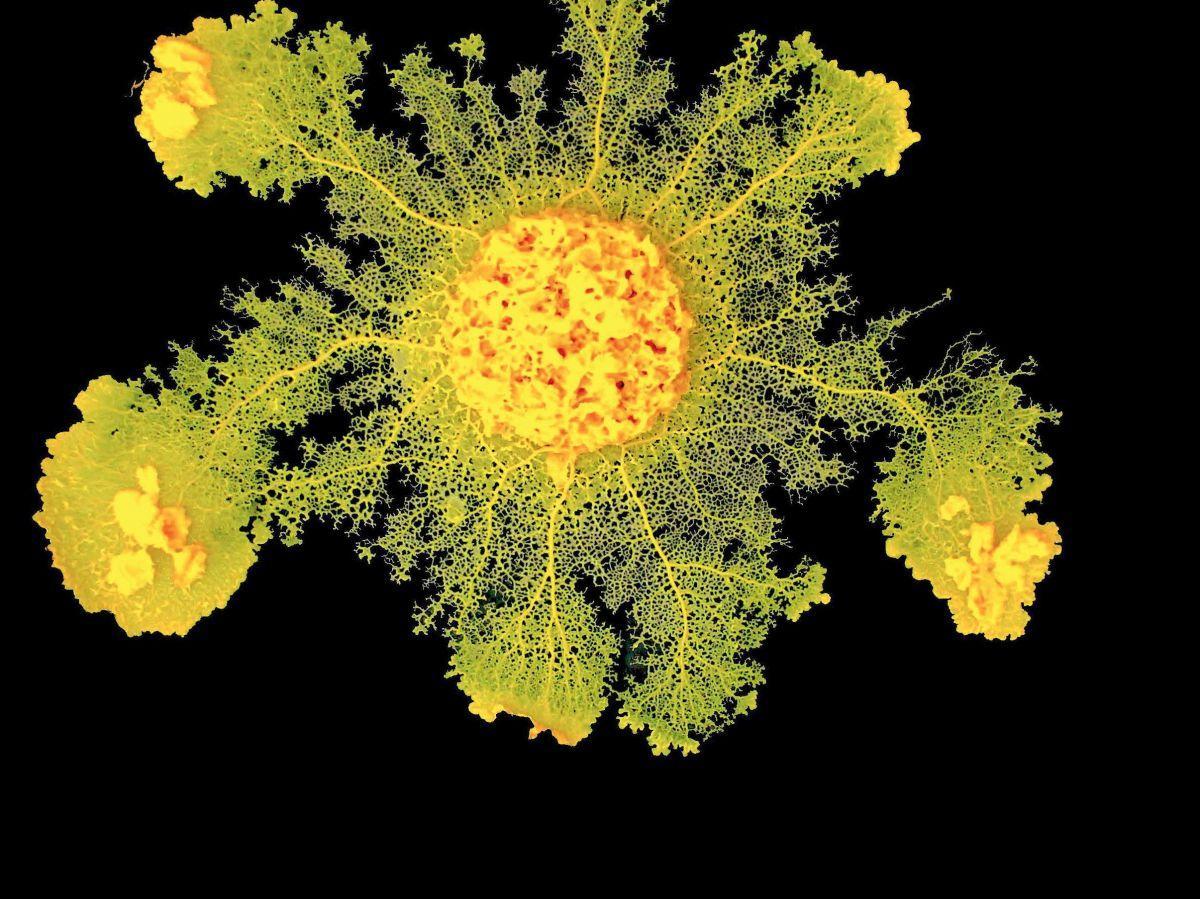

Chez les unicelllaires, les apprentissages sans cerveau ni neurones sont au cœur du travail d’Audrey Dussutour. La chercheuse a déjà montré que le blob (Physarum polycephalum) – cet organisme étonnant qui vit dans les sous-bois humides et se déplace en étendant ses pseudopodes et en contractant son réseau veineux – a la capacité d’apprendre à tolérer une substance normalement aversive comme le sel.

En entraînant les blobs à traverser de petits ponts salés, elle a observé qu’ils s’y habituaient peu à peu jusqu’à finalement ne plus craindre le sel et avancer aussi rapidement que sur des ponts non salés. Dans ce cas, le support de la mémoire semble être la substance elle-même: la concentration en sel des blobs entraînés est plus importante que celle de blobs dits naïfs. De plus, après quelques jours, ils excrètent leur sel et « perdent la mémoire ». Mais s’il y avait autre chose?

Pour aller plus loin dans ces recherches sur la mémoire des unicellulaires, Audrey Dussutour et deux autres chercheurs – Saad Bhamla, du Georgia Institute of Technology (États-Unis) et Wanze Chen, du Shenzhen Institute of Advanced Technology (Chine) – vont démarrer un programme concernant les Spirostomum ambiguum, qui a reçu un financement du prestigieux Human Frontier Science Program.

Plus petits que le blob (ils mesurent environ 1 millimètre), ces unicellulaires ciliés vivent souvent dans les mares et « nagent » grâce à de petits poils, ou cils. Ils se contractent lorsqu’on fait vibrer leur environnement (la boîte de Pétri dans laquelle ils nagent pendant l’expérience). Mais au bout d’un moment, ils s’habituent aux vibrations et cessent de se rétracter. « Notre première étape, pour avoir une étude en béton, sera de prouver de façon ferme l’habituation. Elle obéit à neuf critères, et tous n’ont pas encore été démontrés. »

Après cette phase, Audrey Dussutour et ses collègues ont prévu de réaliser chez les ciliés une expérience d’apprentissage pavlovien pour enfin trancher la question laissée en suspens il y a plus de cinquante ans par Beatrice Gelber: une cellule peut-elle, ou non, faire de l’apprentissage associatif? « Pour le moment, rappelle la chercheuse, toutes les études sur ce sujet ont des biais. »

Des questionnements à la frontière entre biologie et philosophie

Enfin, la dernière phase de ce programme de recherche ambitieux sera de faire en sorte de trouver le support de la mémoire… La principale hypothèse envisagée se trouve dans l’ARN. « Déjà, chez le blob, il y a quelque chose dans l’ARN, explique-t-elle. Car quand on compare l’expression des gènes des blobs habitués ou non au sel, certains sont sur- ou sous-exprimés. » De plus, un blob dans lequel on injecte simplement du sel n’a pas les mêmes performances qu’un blob entraîné, « alors que lorsqu’on fusionne les cytoplasmes de deux blobs (un naïf et un habitué), il y a un apprentissage identique ».

Pour Audrey Dussutour, l’aspect fondamental de ces recherches est important. « Il n’est pas question de dire que les unicellulaires ont une conscience. Mais il est intéressant de se demander si tous les outils étaient là au départ pour que la cognition émerge et se complexifie. Je ne pense pas qu’elle soit venue de rien. »

Des questionnements à la frontière entre biologie et philosophie, qui se heurtent souvent à des difficultés méthodologiques: comment étudier l’apprentissage chez des organismes qui ne perçoivent pas l’environnement comme nous et dont on ne comprend pas toujours bien les réactions? La prochaine étape sera peut-être d’inventer de nouveaux protocoles expérimentaux, plus proches de l’environnement naturel de ces organismes sans neurones ni cerveau.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Burkina Faso, suivez Africa-Press