أفريقيا برس – المغرب. لا يمكن تصوّر مدريد اليوم كمدينة مسلمة محصّنة، ومع ذلك فإن العاصمة الإسبانية الحديثة نشأت في الأصل تحت حكم الخلافة الأندلسية ابتداءً من القرن التاسع. فقد أمر الأمويون، الذين حكموا العالم الإسلامي من دمشق بين عامي 661 و750 ثم من الأندلس بين 756 و1031، بإطلاق هذا المشروع سنة 865، وتابعوه عن كثب. وعلى مدى المئتين والعشرين عامًا الأولى من تاريخها، كانت المدينة فضاءً مشتركًا عاش فيه المسلمون واليهود والمسيحيون جنبًا إلى جنب، قبل أن تسقط في يد الملكية المسيحية خلال فترة «الاسترداد» (722 – 1492).

كانت القلعة تعرف آنذاك باسم «مجريط» أو «ماجريت» لوفرة مياهها العذبة. وقد كرّست ماريا خيسوس فيغيرا مولينس، العضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ بإسبانيا والمتعاونة مع مؤسسة الثقافة الإسلامية (FUNCI)، جزءًا مهمًا من أبحاثها لتوثيق ماضي المدينة ذات الجذور الإسلامية بالاستناد إلى مصادر عربية. وتشير فيغيرا إلى أن ذكر مدريد ورد لأول مرة لدى المؤرخ ابن حيان (توفي 1076) نقلاً عن سلفه الرازي (توفي 955).

توضح المصادر أن قلعة مدريد كانت واحدة من المنشآت الدفاعية الكبرى التي أمر بإنشائها الأمير الأموي محمد الأول (852 – 886) «لسكان الثغور المحاذية لطليطلة». وجاء هذا المشروع في سياق نشاط مكثف لتحصين المناطق الحدودية أو «الثغور» بالأندلس بهدف صدّ أي توغل عسكري. ففي القرن التاسع، كانت هذه التحصينات مسألة حيوية في سياسة الأمراء الأمويين، خاصة مع تقدم الاسترداد المسيحي واستعادة المدن، وصولاً إلى سقوط غرناطة عام 1492 الذي أنهى ثمانية قرون من الحكم الإسلامي.

كان الهدف من تأسيس المدينة – كما يوضح دانييل خيل بنيومية، المنسق العلمي لمركز دراسات مدريد الإسلامية (CEMI) وأستاذ الدراسات العربية الإسلامية بجامعة كومبلوتنسي – هو تعزيز نفوذ قرطبة في منطقة حدودية قليلة السكان، ومواجهة العصيان المستمر في طليطلة وغزوات الأستوريين. ويشير في مقاله «مدريد الأندلسية، بين التاريخ والذاكرة» إلى احتمال وجود تأسيس سابق لعام 865، مرجحًا أن يكون التطوير الحضري الذي أطلقه محمد الأول قد اكتمل قبل عام 871.

ويصف ابن حيان واقعة اعتراض وقتل «متمرّد طليطلي» يُدعى ماسونا أو ماسيا في مدريد على يد من قد يكون أول حارس لها: عبيد الله بن سالم. وتطرح فرضيات أخرى أن أول تحصين بُني في مدريد قد أُنشئ على يد أحد المتمردين في الإمارة أو بمبادرة من قبيلة بربرية هي بني سالم، التي استقرت في المسيرة الوسطى، وربما كان عبيد الله بن سالم أحد أفرادها. وفيما بعد، قد تكون السجلات الخلافية نسبت التأسيس للأمويين. مدريد بين الفرضيات الأثرية وغياب الأدلة

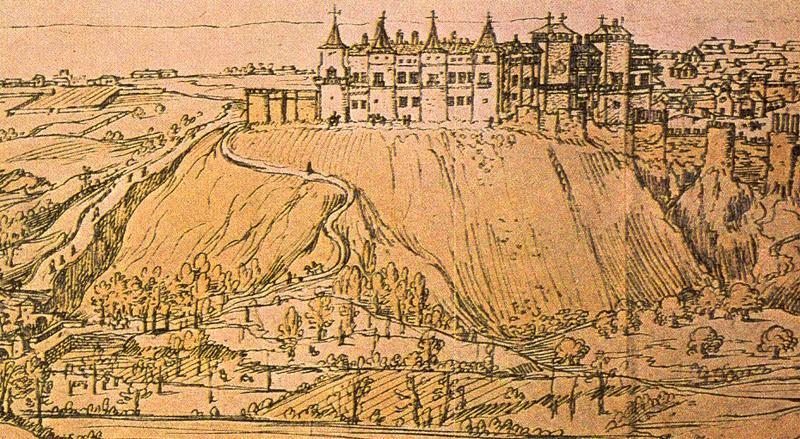

ورغم تداول فرضية وجود مستوطنة قوطية سابقة، إلا أن غياب الأدلة الوثائقية والمادية جعلها موضع تشكيك، كما يشير خيل بنيومية، في معرض تعقيبه على نظرية خايمي أوليفر أسين (1959) التي تم التخلي عنها لاحقًا. وتشير الأبحاث إلى أن المؤشرات الوحيدة على سكن سابق تعود للفترة الإسلامية. أما خصائص الحرم الدفاعي للمدينة، فلا تزال موضوع تكهنات، خاصة بعد تدمير معظم آثارها بين القرنين السادس عشر والعشرين. وتفيد المعطيات الأحدث بأن الحرم كان محصّنًا ويمتد على نحو أربعة هكتارات، ما يضعه في مصاف مدن صغيرة بالمسيرة الوسطى مثل قلعة رباح وزوريتا دي لوس كانيس وألكالا.

وقد وثّق ابن حيان – ونقل عنه الحميري في القرن الخامس عشر – عمليات تعزيز الأسوار، ومنها واقعة اكتشاف قبر ضخم بطول نحو عشرين مترًا أثناء حفر خندق خارجي. وكان الجدار يضم «ما لا يقل عن بوابتين» بقيتا حتى العصر الحديث. كما أفرد الشريف الإدريسي في كتابه الشهير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» (1150) وصفًا لمدريد القشتالية، مشيرًا إلى «المسجد الجامع الذي تُلقى فيه الخطبة بانتظام» قرب إحدى هذه البوابات. تأثير ثقافي لم يُكشف عن كل أسراره

في تلك الحقبة، استُخدم المسجد الجامع ككنيسة سانتا ماريا، أو «كنيسة المودينا»، لقربه من القلعة الإسلامية القديمة. وتشير الدراسات إلى أن مدريد كانت تضم أربع مناطق خارج أسوارها، ثلاث منها ارتبطت – على الأرجح – بالتوسع العمراني الذي شهدته في القرنين العاشر والحادي عشر، فيما تعود الرابعة، على تلة فيستيلا، إلى فترة معاصرة أو سابقة قليلًا لبناء قلب القلعة. بالقرب من ساحة سيبادا، عُثر على مقبرة يُعتقد أنها استُخدمت بين القرنين التاسع والخامس عشر، في العصر المودجار.

لم تكن مدريد مجرد حصن عسكري، بل مدينة حقيقية شهدت تطورًا إداريًا وعمرانيًا ملحوظًا في ظل الحكم الإسلامي، ثم خلال العقود الأولى من الحكم المسيحي. وقد وصفها الشريف الإدريسي بأنها «مدينة صغيرة وحصن مزدهر ومحصّن جيدًا»، تتميز بحيوية فكرية ونمو اقتصادي لافت. كان لها قاضيها، ومسجدها الجامع، وعشرون عالمًا بارزًا، إلى جانب علماء آخرين ارتبطت أسماؤهم بها، مثل الرياضي والفلكي مسلمة المجريطي، الذي توفي في قرطبة نحو عام 1007. وتشهد الاكتشافات الأثرية على نشاط زراعي محلي مزدهر، وتنظيم متقن لصناعة النسيج، فضلًا عن إنتاج خزفي متميز.

ظل هذا النسيج الاجتماعي متماسكًا بفضل القوة العسكرية للأمويين، غير أن هذه القوة أخذت في التراجع مع تقدم الاسترداد المسيحي، الذي دفع حدود النفوذ الإسلامي تدريجيًا نحو الجنوب. وفي القرن الحادي عشر، أي قبل أكثر من ثلاثة قرون من سقوط الأندلس سنة 1492، استولى الملك ألفونسو السادس ملك ليون (1065 – 1109) على مدريد بعد فتحه طليطلة سنة 1085، محولًا إياها إلى مدينة قشتالية مسيحية. ومع ذلك، احتفظت مدريد بطابعها المتعدد الثقافات، إذ ظلت موطنًا لجالية كبيرة من المودجار، ثم المور، لنحو خمسة قرون.

وفي أحد أبحاثه حول التراث الإسلامي لمدريد، يقدّر دانييل خيل بنيومية أن الوجود الإسلامي في المدينة امتد لنحو سبعمئة عام، مع موجات لاحقة من الموريسكيين الذين رُحّلوا أو استُعبدوا بعد سقوط غرناطة. ويضيف في كتابه «المسلمون في شوارع مدريد» أن أشكالًا أخرى من الحضور الإسلامي استمرت بعد ذلك، مثل العبيد ذوي الأصل الإسلامي، والمنفيين، والرهائن، والمنشقين، والسفراء. Ph. Daniel Gil-BenumeyaPh. Daniel Gil-Benumeya

ورغم عمق هذا التاريخ، لم يُحفظ من آثاره المادية سوى القليل، في ظل هيمنة رؤية تاريخية في إسبانيا، ترسخت منذ العصور الوسطى وتوطدت في القرن التاسع عشر، تعتبر الهوية الإسلامية عنصرًا غريبًا وعدائيًا، وتجعل من «الاسترداد» الأسطورة المؤسسة الكبرى للأمة. غير أن خيل بنيومية يرى أن الحضور الإسلامي لم يكن مجرد حدث عابر، بل ترك بصمة ثقافية واضحة، تتجلى في طوبونيميا مدريد الحضرية، وفي أسماء أحياء وشوارع سُجّلت منذ القرن التاسع عشر، بل وحتى في الأساطير الشعبية التي تربط بعض المواقع بآثار ذلك الوجود.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس