مصطفى واعراب

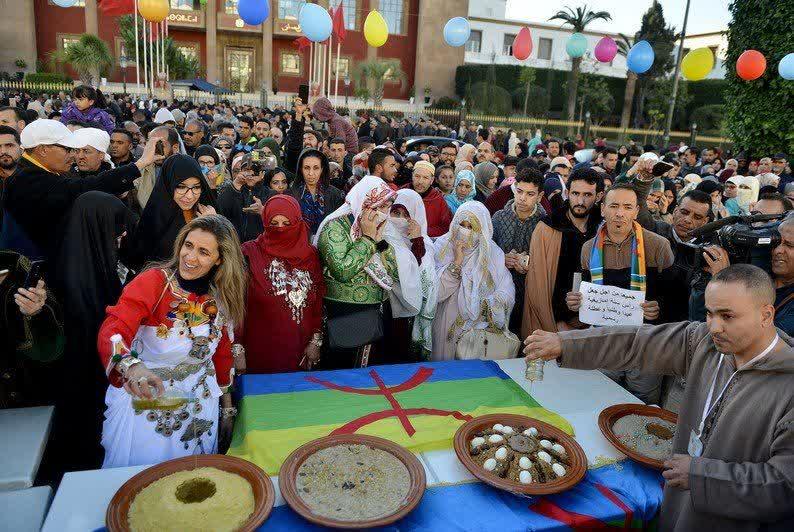

أفريقيا برس – المغرب. تفيد أغلب الشواهد التاريخية بأن “يِنّاير YENNAYER” كان مناسبة سنوية، تشترك في الاحتفال بها جميع المكونات العِرقية والدينية في المغرب، من أمازيغ وعرب وأفارقة يهودا ومسلمين. ثم لزمن طويل وفي سياق ظروف نجهلها تماما اليوم، انقطعت شعوب شمال إفريقيا عن الاحتفال به واكتفت بعض المناطق بإحياء بعض طقوسه المرتبطة بالزراعة، التي كانت النشاط الوحيد السائد، باعتبار المناسبة تمثل “رأس العام الفلاحي”. هكذا كنا نسمع عنها في طفولتنا في المغرب…

لكن خلال العقود الأربعة الأخيرة، عادت المناسبة للظهور بشكل مختلف، ضمن مطالب “الحركة الأمازيغية” في الجزائر ثم بعدها في المغرب، بالاعتراف بها “عيدا أمازيغيا” يخلد لرأس السنة الأمازيغية. وبعد ذهاب السلطات الجزائرية أشواطا بعيدة في تلبية مطالب الحركة الأمازيغية، في سياق تطورات داخلية خاصة، بلغت حد إقامة نصب تاريخي في قلب تيزي-أوزو عاصمة منطقة القبايل للفرعون “الأمازيغي الجزائري شيشناق”، خلق ذلك حافزا أقوى للحركة الأمازيغية في المغرب للضغط بقوة على الدولة، كي تعترف برأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.

لكن موضوع “رأس السنة الأمازيغية” انتقل في السنين الأخيرة، من البعد الثقافي الهوياتي إلى موضوع للمزايدات السياسية في المغرب. فالسلفيون الذين يعادون المطالب الأمازيغية، يرون في “يِناير” بدعة تنبغي محاربتها. بينما ركبت الأحزاب السياسية يمينية ويسارية على مطلب الاعتراف بالمناسبة عيدا وطنيا، لأهداف انتخابية واضحة. فحتى حزب العدالة والمعاصرة ‘الإسلامي، الذي ظل يعادي الأمازيغية طيلة العقد الماضي عندما كان في الحكومة، تراجع عن موقفه بعد خروجه للمعارضة وانضم إلى جوقة المطالبين بالاعتراف بـ “عيد يناير الأمازيغي” !

الأمازيغ (أو البربر) هم مجموعة عرقية شكلوا السكان الأصليين لشمال أفريقيا. فهم يشكلون اليوم جزءا أصيلا من سكان المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، وشمال مالي، وشمال النيجر، وجزء صغير من غرب مصر (واحة سيوة)، وجزر الكناري التابعة لإسبانيا. لقد تحدثت الشعوب الأمازيغية اللغة الأمازيغية، وهي فرع من عائلة اللغات الأفريقية الآسيوية.

ويوجد أغلب الأمازيغ حاليا في المغرب والجزائر بالأساس ونتيجة لـ 14 قرنا من موجات التعريب والأسلمة المتلاحقة، انصهر brassage غالبية الأمازيغ في مجتمعاتهم، ما أدى إلى ظهور “أمازيغ مُعَربين” و”مجموعات مُستَمْزغة” من أصل عربي. ولذلك بات من الصعب اليوم تمييز الأمازيغ عن غيرهم، خصوصا في المغرب. لكن بعض الأوساط الأمازيغية ذات الخلفية السياسية، تزعم بأن هناك حوالي 32 مليون أمازيغي في شمال أفريقيا، أغلبهم ما زالوا يتحدثون اللهجات الأمازيغيَّة. وللتذكير، بلغ عدد سكان المنطقة التي تضم ستة دول (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا ومصر) 158 مليون نسمة في العام 2005، بحسب الأمم المتحدة.

وفي جميع أدبيات البحث الثقافي الأمازيغي، التي أطلعنا عليها، يجري الحديث حصرا عن قراءتين اثنتين لجذور مناسبة “يِنّاير”. وهما قراءة تاريخية، تربطها بانتصار الملك الأمازيغي شيشناق على فرعون مصر رمسيس الثالث في العام 950 قبل ميلاد المسيح، وقراءة أنثروبولوجية بالمعنى الأعم للكلمة، تربط البقايا المتأخرة من طقوس “يِنّاير” كما رصدها باحثو المدرسة الكولونيالية في المجتمعات الجزائرية والمغربية الأمازيغية، بعيد زراعي منقرض.

طبعا، هناك قراءة سياسية ظهرت في الجزائر خلال السنين الأخيرة، تربط التقويم الأمازيغي الذي تبدأ يوميته مع يوم “يِنّاير”، باجتهادات مثقفي “الحركة البربرية” خلال الانتفاضة التي أشعلت منطقة “القبايل” في 1980. لكننا سنقتصر هنا على الحديث عن الأصول الثقافية للمناسبة، أي ما هو ثابت في مراجع رصينة.

ونقترح من جهتنا قراءة ثالثة، استنبطناها من بحث شخصي طويل في التاريخ الثقافي للأندلس زمن الوجود العربي الإسلامي الطويل. وترى أن مناسبة “يِنّاير” من بقايا عيد مشترك كان مسلمو الأندلس ومسيحيوه –بحكم الجوار الطويل جدا– يحتفلون به، خلال الأيام التي تلي رأس السنة الميلادية.

جدل الاسم والتاريخ

لقد وردت كلمة “يناير” لأول مرة في التاريخ، في القرن الميلادي 12، في ديوان الزجال الأندلسي محمد بن قزمان القرطبي المسمى “إصابة الأغراض في ذكر الأعراض”. ثم تكرر ذكرها بعد ذلك في مؤلفات أندلسيين آخرين، كالمؤرخ ابن سعيد المغربي في القرن الميلادي 13 في كتابه “المغرب” (الجزء 1)، والونشريسي في القرن 15م في “المعيار المغرب” (الجزء 11). كما أورد الطرطوشي في القرن الميلادي 15 “يناير” ضمن البدع المنكرة، في مصنفه “كتاب الحوادث والبدع”.

ويطلق يِناير على الشهر الأول من اليومية الأمازيغية المنقرضة. وينطق بحسب المناطق المغاربية إما يِنّار، أو إيناير، أو يِناير. ومن مرادفاته الأخرى في الجزائر، “ينار أجديد”، و”أثرار”، و”آس-ن-فرعون”، وتعني على التوالي: يناير الجديد، والعام الجديد، ويوم فرعون. أما في المغرب فنذكر من مرادفاته التي أوردها المستشرق الفرنسي إميل لاووست في كتابه “كلمات وأشياء بربرية mots et choses berbères” الصادر في العام 1920: “إد-أنّايَر”، و”أسكَاس أجديد” بمعنى العام الجديد، و”إد-ن-حاكَوز” أي ليلة العجوز.

فمن بين الروايات المختلفة، التي تحفل بها ذاكرة المعتقدات الأمازيغية حول مناسبة “يناير”، واحدة تروي أن عجوزا استهانت بطقوس يناير وبقوى الطبيعة واغترت بنفسها، فقامت فجر يوم الاحتفال بالمناسبة بأشغال زراعية، بدل الاحتفال مثل جميع الناس. فجَرّ ذلك عليها نقمة “يناير” الذي طلب من “فورار” (وهو الاسم الأمازيغي لشهر فبراير/شباط) أن يقرضه يوما واحدا من أيامه، كي يعاقب العجوز على جحودها. فأنزل يناير عقابا قاسيا تمثل في يومين من العواصف الشديدة البرودة، أودت بحياة العجوز.

أما في أصل كلمة “يناير”، فيلاحظ بعضهم تشكلها من الجذر “يان” الذي يعني باللسان الأمازيغي رقم واحد، والجذر “أيير” الذي يعتبر واحدا من المرادفات الثلاثة لكلمة “شهر” بالأمازيغية (يقال للشهر: أيير وأيور وأكَور). لكن هذا التفسير يبقى مجرد تأويل قابل للرد عليه، وهو ما فعله باحثون لغويون فرنسيون خلال المرحلة الاستعمارية، دفعوا بكون أصل الكلمة روماني ومن بقايا فترة التواجد الروماني بشمال إفريقيا قبل أكثر من 2000عام، حيث الشهر الأول في اليومية الرومانية هو ianiarius. وبالفعل فإن شبه النطق قريب بينه وبين “يِناير”.

ويوازي تعدد أسماء المناسبة اختلافا حول تحديد تاريخها بالضبط. ففي الوقت الذي أقر “المجلس الأعلى للأمازيغية” في الجزائر 12 يناير من التقويم الميلادي تاريخا لعيد “يناير”، تميل الحركة الأمازيغية في البلد نفسه إلى تفضيل يوم 14 يناير/كانون الثاني. بينما في المغرب وليبيا، اختارت المرجعيات الأمازيغية تخليد “يناير” في يوم 13 يناير/كانون الثاني.

عيد زراعي منقرض

يستنتج المستشرق الفرنسي إميل لاووست من دراسته للبقايا التي صادفها ودرسها وجمعها من احتفالات المناسبة في كتابه السابق الذكر، أن طقوس يناير كما لاحظها في المناطق الأمازيغية المغربية، تبدو مختصرة جدا على نحو يدعو إلى الاعتقاد في إمكانية أن يكون عدد من فقراتها انتقلت إلى أعياد إسلامية، خصوصا عاشوراء. وباستعراض طقوس المناسبة التي وصلتنا، يبدو جليا أن الأمر يتعلق بعيد زراعي قديم أقرب ما يكون إلى “عيد شم النسيم” الذي يعد من بقايا عيد فرعوني قديم بمصر.

وهكذا، يقول الأب داليه في معجمه للهجة القبايلية الجزائرية(Dallet -Dictionnaire kabyle-français, parler des AIT Manguellat) مثلا، في تعريف يناير، بأنه “أول شهر من التقويم الفلاحي الشمسي، أي التقويم اليولياني. وفي أول يوم من هذا الشهر، يقوم الناس بتناول شوربة يناير التي تصنع بلحم قرابين الديوك أو الأرانب. ويدخل هذا اليوم ضمن ما يسمى لديهم بأيام العواشر، التي تعتبر قبل كل شيء أياما دينية إسلامية. ومن ضمن التقاليد المتداولة مقولة قبائلية تقول: إن الماء الذي ينزل في يناير يطفئ وهج حرارة غشت”.

ومن مظاهر الاحتفال بيناير الذي يخلد بداية السنة الأمازيغية، أن يهرق الفلاحون حليبا أو ماء في الحقول، أو يغرسوا سيقان قصب طويلة في الحقول المحروثة كي تنمو غلال السنة الفلاحية الجديدة بسرعة وتكون وفيرة وجيدة. ومن بين الوجبات التي ذكرها باحثون فرنسيون قبل أكثر من قرن، وما زالت تهيأ لمناسبة يناير بالمغرب، نذكر بالأساس: الكسكس بالدجاج أو لحم الضأن بسبعة أنواع من الخضر. و”تاكَلا”، وهو نوع من العصيدة يصنع من الدقيق والماء والملح والزبدة والعسل، و”أوركَيمن” وهو حساء يهيأ من خضر الشتاء. و”إينودة”، وهو طبق من الفواكه الجافة يتكون من اللوز والجوز والزبيب والتين المجفف والفول سوداني، ويسمى هذا الأخير أيضا “حاكَوزة” لدى قبائل مغربية عربية.

ويتم تناول الوجبات جماعيا في إطار ما يسمى “المعروف”، وهو وليمة طقوسية تنتهي بدعاء جماعي مطول (يسمى الفاتحة، بتسكين التاء). فينال المشتركين في إعدادها أو أكلها ثوابا عظيما من الله، بحسب العقائد الشعبية. ويستشف من ذلك أن طقوس المناسبة، كما لاحظ ذلك الباحثون الفرنسيون خلال الفترة الاستعمارية، جميعها ذات طابع إسلامي.

“نصر” شيشناق الأول

لكن بخلاف التقويمَين الميلادي والهجري، لا يرتبط التقويم الأمازيغي بأي حدث ديني. بل نجده يرتبط بحدث تاريخي يتمثل في انتصار الأمازيغ بقيادة الملك شيشناق (يسميه البعض شيشونغ)، على فرعون مصر رمسيس الثالث في العام 950 قبل الميلاد. ويعتبر أنصار هذه القراءة التاريخية لعيد يناير، أن ذلك الحدث يؤرخ لانطلاق اليومية الأمازيغية بحيث وصلنا اليوم إلى العام الأمازيغي 2973 (950 قبل الميلاد+2023 بعد الميلاد). لكن هذا التقويم لم يرد في أي من المراجع المختصة، وهذه نقطة ضعفه الكبرى.

وعدا ذلك، فإن نصر شيشناق على فرعون مصر يعد واقعة مثبتة تاريخية رغم ما لحق بها من تحريف بين بعض غلاة أمازيغ الجزائر، من أكبر مزاعمه وضوحا أن انتصار شيشناق على فرعون رمسيس وقع قرب تلمسان بغرب الجزائر، وأن شيشناق أقام عاصمة ملكه بعد ذلك في تافرسا (60 كلم من تلمسان). وهذا تلفيق تاريخي، إذ المعروف تاريخيا أن الفراعنة لم يصلوا أبدا إلى المنطقة المغاربية، وأيضا أن شيشناق الليبي لم يحكم مصر بعد هزم فرعونها ولم يؤسس سلالة جديدة. ببساطة لأن الفرعون رمسيس الثالث سبق عصر شيشناق بأكثر من قرنين من الزمان!

وتقول الرواية التاريخية الموثقة أن شيشناق كان ينتسب إلى قبيلة الشواش، التي كانت مقيمة بشط الجريد ببلاد تونس الحالية. وعندما عم الجفاف هاجرت القبيلة إلى دلتا النيل واستوطنت هناك. وبعد مرور عقود ظهر بينها زعيم ابن زعيم وحفيد زعيم حمل اسم شيشناق.

وقد تمكنت حينها العناصر البربرية الليبية المستقرة في أهناسيا (الفيوم في مصر الحالية)، الذين تسميهم النصوص المصرية القديمة “التّحنو”، من تقلد وظائف هامة لذلك العهد في هذا الإقليم.. قبل أن تظهر بينهم شخصية قوية هو شيشناق، الذي تمكن من الوصول إلى عرش مصر، وتأسيس الأسرة الفرعونية الـ 22 وذلك في العام 950 قبل الميلاد.

إلا أن باحثين كثر ينفون هذه “المعلومة التاريخية” ويعتبرونها جزءاً من الأسطورة المحكية، حتى لو توازت أو تقاطعت تاريخياً مع أحداث المعركة المذكورة، مؤكدين أن هذا التقويم ذو علاقة وثيقة بالسنة الفلاحية في مناطق شمال أفريقيا، سواء الأمازيغية منها أو العربية.

أما الحقيقة التاريخية فلها رأي آخر. فقد تمكن شيشناق من تدعيم موقعه في حكم مصر، في الواقع، بعد تزويج ابنه من ابنة آخر ملوك الأسرة الفرعونية 21. وبالتالي لم تقف وراء وصوله إلى حكم مصر لا معركة كبرى، ولا هزيمة عظيمة لفرعونها رمسيس. واستمرت أسرة شيشناق الأمازيغية في حكم مصر الفرعونية بعد ذلك، لأكثر من قرنين من خلال الأسرتين 22 و23. وأصبح الأمراء الأمازيغ الليبيون لذلك كهنة لأمون بطيبة.

عيد من “زمان الوصل”

كما أسلفنا القول، فقد ارتبط أول ذكر مكتوب لكلمة “يناير” بأندلس القرن الميلادي 12. والواقع أن المجتمع هناك تميز خلال الحكم العربي الإسلامي الطويل بتنوع ثقافي وتسامح ديني واجتماعي، شكل نموذجا للتعايش حتى اللحظة الراهنة. فقد تمازجت وانصهرت في بوتقته على مدى قرون ثمانية، أعراق وأديان تشكلت من العرب والبربر(الأمازيغ) والإسبان والصقالبة من مسيحيين ويهودا ومسلمين وغيرهم.

ولم يقف تسامح المسلمين عند السماح بحرية العقيدة والعبادة، والزواج المختلط بين أبناء الديانات المختلفة، بل صار الجميع يتشارك المناسبات والأعياد. ومن ذلك مشاركة المسلمين للمسيحيين أعيادهم، ومنها على الخصوص أعياد حملت اسم “ينير” (يناير)، كعيد “ليلة ينير” أو النيروز الذي كان يصادف الليلة التي تلي أو تسبق ليلة رأس السنة الميلادية. و”ليلة ينير” أخرى كانت تصادف ليلة اليوم السابع لميلاد النبي عيسى عليه السلام.

ويحمل لنا الفقيه محمد العزفي شهادة عن بعض صور احتفالات مسلمي الأندلس في القرن الميلادي 13 بأعياد المسيحيين، في كتابه “الدر المنظم في مولد النبي المعظم”، إذ نقتطف من انتقاداته أنهم كانوا ينصبون: «موائد نصبوها لأبنائهم ونسائهم، صنعوها وتخيروا فيها أصناف الفواكه وجمعوها(…) والسكر والفانيد وأنواع الفواكه من غرائر التمر وأعدال الزبيب والتين على اختلاف أنواعها، وضروب ذوات القشور من الجوز واللوز والجلوز والقسطل والبلوط والصنوبر إلى قصب السكر ورائع الأترنج والنارنج والليم [نوعان من الحمضيات]. وفي بعض البلاد كانوا يصنعون طاجن من مالح الحيتان…»

ونقرأ بصدد انتقاده لـ “بدعة ينير”، أن الناس كانوا يتبادلون في عيد يناير الهدايا. كما كانوا يذبحون قرابين و «يجتمعون ليلة قبل ينير أو ليلة بعده مع أقاربهم وأصهارهم فيأكلون الإدام والفاكهة…». ويسرد ضمن انتقاداته كيف كان الطلبة يغادرون مدارسهم في هذه المناسبة، وما كان الناس يتناولونه من أصناف المأكولات، وما يعتقدون فيه من العقائد ويأتونه من عادات، أبرزها إيقاد النيران والقفز فوقها. وهي كما نرى طقوس ومعتقدات تشبه في توقيتها كما في كثير من تفاصيلها، التي لا يسمح ضيق المقام بالحديث عنها جميعا، تلك المرتبطة بمناسبة “يناير” الأمازيغية في البلدان المغاربية.

ويسمح لنا ذلك بالتساؤل: ما علاقة “عيد ينير” الذي تحدثت عنه المصادر الأندلسية القديمة، بعيد “يناير” الأمازيغي المغاربي؟

ماذا بعد ترسيم “يناير” عيدا وطنيا في مصر والجزائر وليبيا؟

لم ينتبه كثيرون لاحتفال مصر لأول مرة رسميا برأس السنة الأمازيغية في 13 يناير2017. فقبل أن يعلن عن الاحتفال، لم تُدرج في مصر، ضمن أية روزنامة للأعياد ذات الطابع الرسمي، ولا على لائحة مطالب لجمعيات. فقد ظل “عيد يناير الأمازيغي” يحتفى به في إطاره الضيق جدا، أي داخل بيوت ما تبقى من أسر أمازيغية في واحة سيوة، الواقعة في أقصى غرب مصر قريبا من الحدود مع ليبيا. بينما لا ينتبه بقية المصريين لوجود أي طقس احتفالي أمازيغي، في ظل الغياب التام لأي مظاهر تُفيد بوجود ثقافة أمازيغية في مصر بالأساس، سواء على مستوى المناهج الدراسية، أو من خلال التناول الإعلامي أو حتى على مستوى التمثيل السياسي. وذلك على الرغم من أن وجود الأمازيغ في مصر يعود إلى حوالي 3000 سنة.

وعلى العكس من مصر، أتى إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ترسيم عيد “يناير” المصادف لـ 12 من يناير 2018 عيدا وطنيا، باعتباره يمثل رأس السنة الأمازيغية، خطوة تندرج في إطار التهدئة اتخذها محيط الرئيس الجزائري، لامتصاص الغضب الذي خلفه رفص البرلمان الجزائري لمقترح تطوير تعليم اللغة الأمازيغية الذي أثار جدلا، وكان السبب في حركات احتجاجية عاشتها جامعات ومدارس ثانوية في عدة مناطق من البلاد، قبل أيام على نهاية العام 2017، خاصة في منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية.

والجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية التي كانت ترفض في وقت أول الاعتراف بالأمازيغية، باعتبارها جزءا من الهوية الوطنية، لكنها اضطرت عدة مرات –تحت الضغط– إلى التنازل عن مواقفها السابقة. فالرئيس بوتفليقة أعلن في بدايات حكمه أنه لن يعترف بالأمازيغية لغة وطنية ما دام رئيسا للبلاد، ثم بعد حوالي سنتين على تصريحه اضطر إلى تعديل الدستور جاعلا الأمازيغية لغة وطنية وذلك في سنة 2002. وعقب ما عرف بأحداث الربيع الأسود التي اشتعلت بسببها منطقة القبائل لمدة سنتين كاملتين، وسقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى.. وعلى الرغم من أن السلطات رفضت حينها الاستجابة لمطلب ترسيم اللغة الأمازيغية، معتبرة أن جعلها “لغة وطنية” كاف، وأن ذلك هو أقصى ما يمكنها فعله، فقد عادت سنة 2016 عن قرارها وقامت بترسيمها.

وقبل الجزائر ومصر، كان “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا” الذي يدير شؤون المناطق الأمازيغية في ليبيا، سباقا إلى الإعلان عن ترسيم المناسبة وجعلها عطلة رسمية مؤدى عنها، في جميع وحدات الحكم المحلي التي تقع تحت نطاق سلطته، منذ 13 يناير 2013.

وترفع هذه التطورات المتلاحقة من حجم الضغط على السلطات المغربية المعنية، في سياق المطالب التي ما فتئ المجتمع المدني الأمازيغي يتقدم بها كل عام، بخصوص الاعتراف بالـ 13 من شهر يناير عيدا وطنيا رسميا باعتباره يمثل “رأس السنة الأمازيغية”.

لكن المغرب الذي اعترف بالأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية، في دستور 2011، لا زال يرفض الاعتراف برأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا”. ورغم تولي رجل الأعمال الأمازيغي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية، منذ أكثر من عام، إلا أنه لم يبادر بعد بالاستجابة للفعاليات والهيئات الأمازيغية، التي تكرر في مثل هذا الوقت من كل عام دعواتها باعتراف الدولة المغربية بـ “عيد” يناير.

وليس من معنى لذلك سوى أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يتجاوز صلاحيات رئيس الحكومة المغربية، ويبقى من اختصاصات القصر…

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس