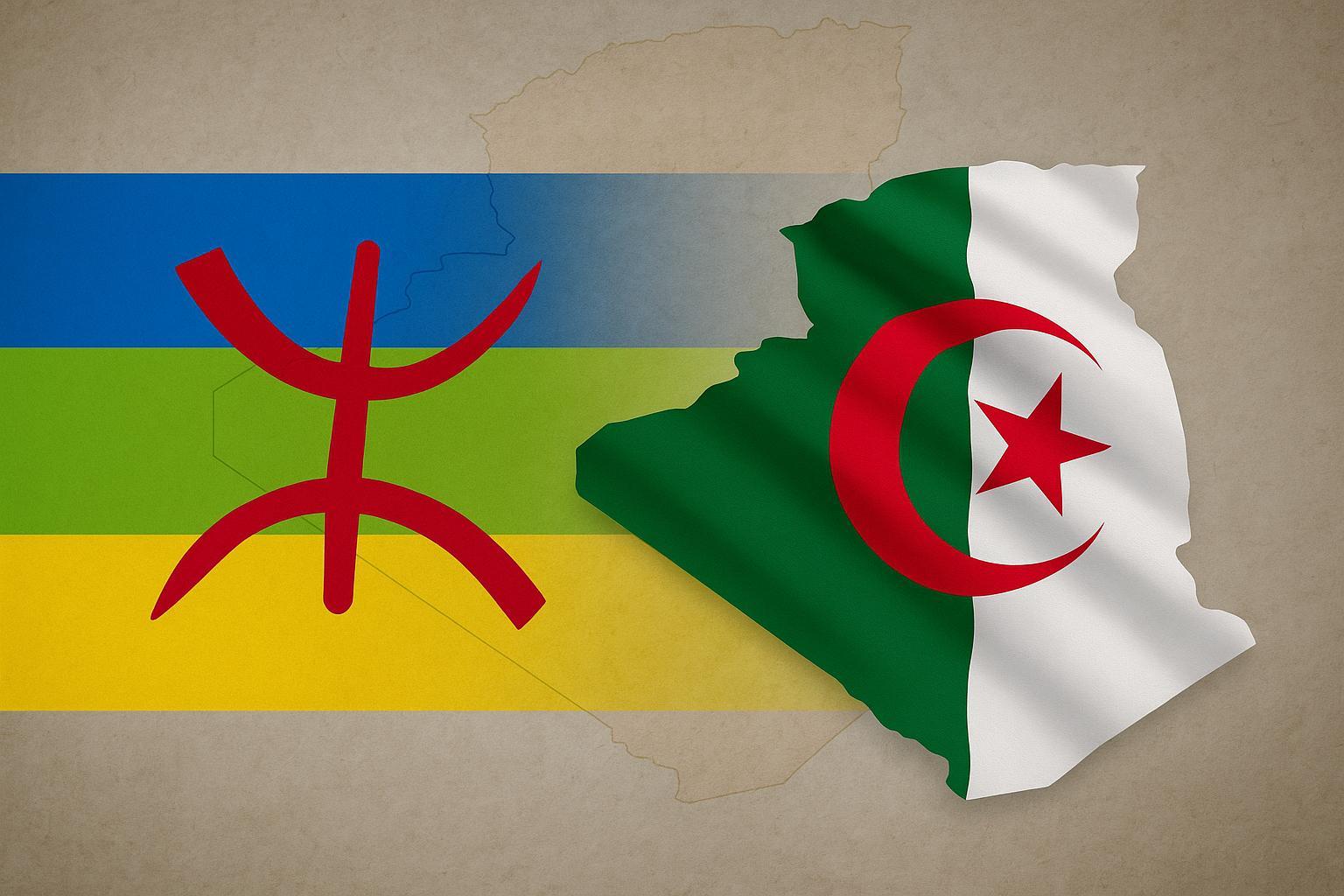

أفريقيا برس – الجزائر. أعاد السجال الذي أحدثه تصريح المؤرخ والباحث محمد الأمين بلغيث لقناة “سكاي نيوز عربية” البعد الهوياتي والثقافي واللغوي الأمازيغي إلى الواجهة الجزائرية. وبعيدًا عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية التي تحيط بالقضية، خاصة بعد إحالة الرجل إلى السجن للتحقيق معه، فإن قطاعًا من النخب الفكرية والثقافية يخوض نقاشًا محتدمًا حول مختلف زوايا الإشكالية، التي يبدو أنها لا تزال تحتفظ بقدرتها على إثارة الجدل، رغم مزاعم الحسم التي تتبناها السلطة بإصدار حزمة من النصوص والتشريعات التي تكرس الأمازيغية كواحدة من مكونات الهوية الوطنية.

وفي ظل غياب نقاش مفتوح من طرف المختصين والأكاديميين لتشريح تفاصيل وأبعاد الإشكالية، وتعمد السلطة إبعاد الملف عن التداول النخبوي والإعلامي، واكتفائها بالمظاهر الشكلية والفولكلورية، أصبحت القضية تراوح مكانها وتحافظ على قدرتها في إثارة تجاذباتها المعقدة. ولذلك، تحول مجرد تصريح تلفزيوني تحدث فيه صاحبه عن “صناعة الاستخبارات الصهيوفرنسية للأمازيغية” إلى شحن خطير يهدد بتفجير السلم الأهلي في البلاد.

وكان سؤال وحيد استهلك أقل من نصف دقيقة من عمر البرنامج الحواري في قناة “سكاي نيوز عربية” كفيلاً بتفجير سجال صاخب في الجزائر بين أنصار البعد الأمازيغي وخصومه. فقد كان تصريح محمد الأمين بلغيث، المنحدر من تيار عروبي محافظ، والذي يُعرف في السنوات الأخيرة بـ “الباديسية، النوفمبرية”، نسبة إلى رمز الإصلاح الاجتماعي والديني في منتصف القرن العشرين عبد الحميد بن باديس، وإلى ثورة نوفمبر التحريرية (1954-1962).

ظل جدل الهوية المزمن في الجزائر محافظًا على ثوبه الأيديولوجي والسياسي، بينما يتقلص دور البحث العلمي والتاريخي في أبعاد وتفاصيل القضية من طرف النخب والدوائر الأكاديمية. ذلك بسبب تعمد السلطة تحييد النقاش العميق، ورغبة أطراف متطرفة في الإبقاء على حالة من القلق الدائم، لاستغلالها في المحطات اللازمة، كمحفز لشحن وتعبئة الأنصار في لعبة المواقع والتحكم في مفاصل النفوذ.

حضرت الأيديولوجيا وغابت الحقيقة

محمد الأمين بلغيث، قفزت به التطورات السياسية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر منذ احتجاجات الحراك الشعبي في مطلع العام 2019 إلى واجهة الأحداث كمؤرخ وباحث يتردد على مختلف البلاتوهات التلفزيونية والمنابر الإعلامية، مظهرًا اهتمامًا بالبعد التاريخي للهوية الجزائرية. وظل متماهيا مع طروحات سياسية وأيديولوجية مناهضة تبنتها السلطة، بهدف تفكيك الحراك الشعبي بدعوى اختراقه من قوى جهوية مرتبطة بدوائر معادية.

لكن تغيرت موازين القوى بعد رحيل عرابي الأطروحة غداة وفاة قائد الجيش السابق الجنرال أحمد قايد صالح، وإخراج ورقة نبذ خطاب الكراهية والعنصرية للحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية. هذا التغير أوقع الرجل في حالة تسلل، فلا هو قادر على محاكاة موقف السلطة المستجد لأنه سيفقد مصداقيته لدى النخب الجامعية والإعلامية، ولا هو قادر على الصمود في موقفه الأصلي، حيث انتهى به المطاف مسجونا ومتابعًا بتهم جنائية وجزائية.

الرجل مرافع للمصطلح “البربري” كهوية للعنصر البشري الذي استوطن منطقة شمال إفريقيا إلى غاية تخوم الساحل الإفريقي، ومصمم على انحداره من جغرافيا الفينيقيين والكنعانيين، وعلى أن لغته هي نتيجة تفاعل حضاري وإنساني ذات أصول مشرقية. وفي المقابل، يلح على أن الأمازيغية هي توجه أيديولوجي وسياسي صنع في مخابر الأجهزة الاستخباراتية الصهيونية والفرنسية، بهدف تشويه وتفكيك المنطقة.

العقدة السحرية في السجال المحتدم تكمن في علاقة اصطلاحية بين البربر والأمازيغ والقبائل، وأصول لغة وسكان المنطقة، ومكانة المكون العربي بوصفهم ناقلي رسالة الدين الإسلامي، وأسرار الانصهار بين المكونين رغم العثرات الأولى التي سجلها الفتح الإسلامي للمنطقة. وتعود العقدة إلى حقب تواتر الهجرات وتعمير البلاد في حقبة ما قبل الميلاد، ودور السكان المحليين في رد موجات الاستعمار الروماني والبيزنطي آنذاك.

البربر للاحتقار والأمازيغ هو الرجل الحر

يرى الباحث والمؤرخ محمد أرزقي فراد أن “مصطلح البربر كان يستعمله الرومان لتحقير السكان المحليين في شمال إفريقيا، وأن الرومان حملوه من اليونانيين الذين كانوا يحتقرونهم بهذا المصطلح”.

ويذكر فراد أن الوفد الأول الذي زار الخليفة عمر بن الخطاب قد قدم نفسه على أنه “أمازيغ سكان شمال إفريقيا”، وأن مصطلح “أمازيغ” له دلالة أدبية تعني “الرجل الحر”، بينما “البربر” كان مصطلحًا يستهدف القدح والاحتقار. ويؤكد أن هذا المصطلح لا يمكن لأي شعب أن يطلقه على نفسه أو يتفق على تسميته بهذا الاسم “الحقير”.

ويشدد فراد على أن المصادر التاريخية الغربية اكتفت بنقل المصطلح كتعريف بهوية سكان المنطقة، دون التمحيص في دلالاته وأبعاده. ويستند في طرحه الذي يلح على الهوية “الأمازيغية” إلى مصادر عربية وإسلامية، خاصة ما يعرف برواد الحركة الإصلاحية في الجزائر وبعض المثقفين المستقلين، الذين كانوا يستخدمون المصطلحات الأصلية المحلية (أمازيغ، أمازيغية) بدلاً من المصطلحات التي أطلقها الأجانب (بربر، بربرية). من بين هؤلاء: مبارك الميلي في كتابه “تاريخ الجزائر في القديم والحديث” 1928، أحمد سحنون في قصيدته “قصيدة العامل الجزائري”، أحمد توفيق المدني في كتابه “الجزائر” 1931، عبد الحميد بن باديس في مقال له عام 1936، عبد الرحمان الجيلالي في كتابه “تاريخ الجزائر العام” 1954، والشاعر مفدي زكريا في قصيدته “إلياذة الجزائر”.

أما الكاتب طيب صياد فيرى أن “الأستاذ بلغيث تحدث عن مصطلح مستحدث، وهذا لا خلاف فيه من أحد، لأن المصطلح المعتمد في كل كتب التاريخ العربية واللاتينية والإغريقية هو مصطلح ‘البربر’. ولم يكن أحد من هذه القومية ينكر هذا المصطلح لا قبل الفتح الإسلامي ولا بعده، إلا في النصف الثاني من القرن الماضي حين صار يُعتمد تدريجيًا”. وأضاف: “لكن الإشكال يكمن في الدعم الفرنسي المكشوف لبعض التيارات القومية المتطرفة تحت غطاء الأكاديمية البربرية بباريس وأذرعها من الكُتاب والصحفيين والناشطين، وهذا هو بالضبط ما يستنكره البروفيسور محمد الأمين بلغيث”.

نقل نصف الحقيقة: تعمد أم عفوية

ويذهب المختص في التاريخ عبدالله حمادي إلى أن “هناك نظريتين في المصادر القديمة. الأولى: ترى أن مصطلح ‘الأمازيغية’ يعود إلى أُرومة (قبيلة) يمنية، وابن خلدون من الداعمين لهذه النظرية لأنه يعتبر نفسه من أصول حضرمية. أما الثانية: تعيد أصل الأمازيغ إلى منابع فلسطينية من زمن العماليق. وربما هناك نظرية ثالثة تجعلهم من أصول من أوروبا الوسطى، شأنهم شأن الباسك في إسبانيا”.

ويضيف: “أما التوجه الأمازيغي ذو النزعة السياسية الانفصالية، فأحسن من فصّل فيه هو الأمازيغي القح عمّار أوزقان، رئيس الحزب الشيوعي الجزائري في كتابه ‘المعركة المفضلة’، الذي بيّن كيفية وقوف المخابر الاستعمارية وراء هذه النزعة الأمازيغية (البربريست الانفصالية). وقد نشرت من حوله دراسة مطولة في مجلة الذاكرة”.

ولفت في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك إلى أنه من المؤكد أن بلغيث وغيره قد قرأوها، كما فصلت في “النزعة الأمازيغية ذات التوجه الأيديولوجي الانفصالي” في كتابي عن “الحركة الطلابية الجزائرية والفرنكفونية”، وهي الدراسة التي كثيرًا ما ردّد بلغيث العديد من المصطلحات التي استعملتها في هذه الدراسة دون أن يذكر من أين استقاها مثل “خُدام فرنسا الأوفياء” وغيرها.

وأكد على أنه على بلغيث أن يُفصّل القول بين التصورين، ولا ينسب “الأمازيغية” إلى المخابر الاستعمارية دون العودة إلى التذكير بمن سبقه في طرح هذه الإشكالية. لكن اندفاعه وعدم تركيزه، وخوضه في موضوعات ليست من اختصاصه، جعله يهرف بما لا يعرف.

فسيفساء تاريخي يصعب ترتيبه

ويرى أن مصطلح “القبائل” هو أيضًا من صُنع المخابر الاستعمارية، لأن تاريخيًا لا تسمى هذه المنطقة بمنطقة القبائل بل “منطقة زواوة” أو “الجبايلية” نسبة لسكان الجبال. شأنهم شأن سكان جبال عين دراهم بتونس، حيث يسمون “الجبايلية” نسبة للجبال، ولا يُقال لهم “القبائل”، ولا وجود لكنية “قبائل” في الجبال.

ويذهب الباحث والمؤلف عبدالسلام فيلالي، في استنتاجات وأحكام وردت في كتابه “الجزائر من روما إلى الإسلام”، إلى أنه “لا توجد مجموعة بهذا الاسم ‘الأمازيغ’ في مملكة ‘نوميديا’، فقد استقر في نهاية العصور القديمة على تسمية القبائل بأسمائها مع إطلاق تسمية تعميمية على سكان المنطقة الممتدة من برقة إلى طنجة بـ ‘المور’. وهكذا لا نجد في الكتابات القديمة تسمية الأمازيغ عليهم، فهي كانت، كما ذكرت، خاصة بجماعات”.

ويخلص في منشور له، على لسان الباحث غابريال كامب، بأنه “في الواقع لا توجد اليوم لغة بربرية، بمعنى أن تكون هذه اللغة انعكاسًا لجماعة بشرية واعية بوحدتها، كما لا يوجد شعب بربري، وأحرى أن يكون هناك وجود لعرق بربري. وإن جميع المختصين متفقون حول هذه الجوانب السالبة، ومن المحتمل أن اللغة البربرية، تلك اللغة المشتركة بين البربر، والموغلة في القدم، والتي لم توجد إلا في أذهان اللغويين، لم تكن تزيد عن مجموعة من اللهجات المتقاربة فيما بينها، بخلاف اللهجات البربرية الحالية”.

إن قضية الهوية في الجزائر، وبالأخص المسألة الأمازيغية، تعد من القضايا المعقدة التي أثارت الكثير من الجدل على مرّ السنوات. في الوقت الذي يسعى فيه البعض للتمسك بمصطلحات تاريخية قديمة مثل “البربر”، هناك آخرون يعتبرون أن “الأمازيغية” تعبير عن الحرية والكرامة وارتباط وثيق بالهوية المحلية لشمال إفريقيا. ولكن بالرغم من هذه المناقشات الأيديولوجية والسياسية، يبقى من الضروري أن يتم بحث تاريخ الأمازيغ أو البربر وثقافتهم ولغتهم في مراكز البحث الأكاديمية بعيدًا عن الجدل السياسي.

اليوم، ما يجمع الشعب الجزائري ويؤسس لوحدته هو العمل من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة، بعيدًا عن التجاذبات الأيديولوجية التي لا تزال تُناقش منذ قرون، ولذا يجب أن تركز الجهود في تحقيق استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وليس في صراعات حول المصطلحات. إن التحديات الكبرى التي يواجهها الشعب الجزائري تتطلب توحيد الجهود لبناء مستقبل بعيد عن التقسيمات الأيديولوجية التي تظل غير محسومة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس