محمد خليل برعومي

أفريقيا برس – ليبيا. منذ أكثر من عشر سنوات، تعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي وعسكري جعلها بلداً معلّقاً بين مؤسّسات متوازية لا يربطها سوى خيط هشّ من التهدئة المؤقّتة. ظهر أحدث فصول هذا الانقسام مع الخطوة التي اتخذها المشير خليفة حفتر، في الشرق عبر تعيين نجلَيه في مواقع قيادية عُليا، إذ أصبح صدّام نائباً للقائد العام، بينما تولّى خالد رئاسة الأركان، في حين أُحيل عبد الرازق الناظوري إلى منصب مستشار للأمن القومي.

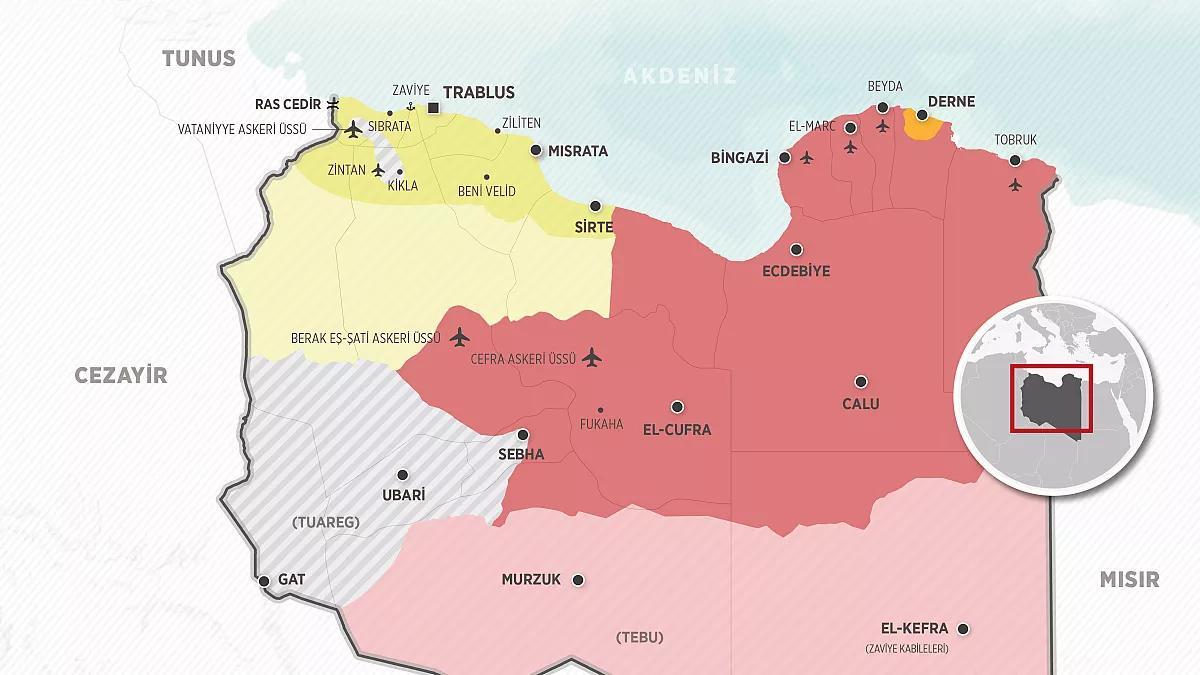

لم تكن هذه القرارات مجرّد تغييراتٍ في المناصب، بل رسالة مزدوجة. من جهةٍ، هي محاولة لترسيخ حكم عائلي يضمن استمرار نفوذ حفتر داخل المؤسّسة العسكرية، ومن جهة أخرى، هي تكريس لواقع “الجيش الموازي”، الذي يزداد صلابةً في الشرق في مقابل مؤسّسة عسكرية أخرى في الغرب.

كانت ردّة الفعل في طرابلس سريعةً، فالمجلس الأعلى للدولة اعتبر الخطوة أحاديةً وخرقاً للاتفاقات السياسية، فيما أكّد المجلس الرئاسي أن القيادة العليا للجيش تظلّ في يده وحده. لكن هذا الاعتراض السياسي لم يكن كافياً لتغيير الوقائع، فالشرق يمسك بأوراق قوة ميدانية واقتصادية عبر السيطرة على مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي والحقول النفطية، ويستند إلى دعم إقليمي مباشر، بينما يظلّ الغرب ممزّقاً بين تناقضات سياسية وصراعات نفوذ داخلية تجعل من قدرته على مواجهة خطوات حفتر محدودة.

المفارقة أن ليبيا جرّبت منذ سقوط نظام معمر القذافي مسارات عديدة، كان هدفها المُعلَن إنهاء هذا الانقسام. وشكّل اتفاق الصخيرات في 2015 أول محاولة جادّة لبناء حكومة وحدة وطنية تحظى بشرعيةٍ داخلية ودولية، لكنّه انهار سريعاً تحت ثقل الحسابات العسكرية. ثمّ جاءت مؤتمرات برلين وجنيف لتعيد طرح المعادلة نفسها، وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسّسات، والإعداد للانتخابات. ومع ذلك بقيت كل هذه المبادرات عاجزةً عن معالجة جوهر الأزمة، وهو وجود قوَّتَين عسكريَّتَين متوازيتَين، كل واحدة منهما ترى في الأخرى تهديداً وجودياً، فحفتر لم يُخفِ يوماً رغبته في الهيمنة على كامل البلاد عبر منطق القوة، فيما اعتبرت الأطراف في طرابلس أن أيّ اندماج في مؤسّسة عسكرية موحّدة سيعني أن تبتلعها القيادة الشرقية.

جاءت التعيينات أخيراً لتضيف طبقةً جديدةً من التصلّب، إذ حوّلت القيادة العسكرية في الشرق بنيةً عائليةً مغلقةً يصعب التفاوض معها على أساس وطني. وإذا كان المجتمع الدولي قد راهن طوال السنوات الماضية على مسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) باعتباره مدخلاً لبناء جيش واحد، فإنّ هذه الرهانات تتعرّض اليوم لاختبار صعب، فالشرق لم يعد يتحدّث بلسان ضبّاط متنافسين يمكن التوسّط بينهم، بل بلسان واحد تتحكّم فيه أسرة واحدة، ما يجعل أيّ محاولةٍ لتقاسم السلطة أو تدوير القيادة العسكرية أكثر تعقيداً.

على الصعيد السياسي، تبدو الصورة أكثر قتامةً، فالمبادرات الأممية لا تزال عالقةً بين حسابات الداخل وضغوط الخارج. تُظهر الدول الكبرى خطاباً داعماً لوحدة ليبيا، لكنّها في الواقع تستثمر في بقاء الانقسام، طالما أنه يخدم مصالحها في ملفّ الطاقة والهجرة والتوازنات الإقليمية. مصر والإمارات وروسيا تجد في حفتر حليفاً يحمي مصالحها، بينما تُحافظ تركيا وإيطاليا ودول أخرى على شبكة علاقات قوية مع الغرب الليبي، وهو ما يجعل ليبيا ساحةَ تجاذبٍ بين مشاريع متناقضة أكثر منها موضوعاً لتسوية وطنية.

لا يقلّ الداخل الليبي تعقيداً، فالنُّخب السياسية لم تنجح في بناء مشروع وطني جامع، بل انخرطت في لعبة تقاسم السلطة وتوزيع المناصب. كل مبادرة لتوحيد الحكومة أو الإعداد لانتخابات جديدة تتحطّم على صخرة انعدام الثقة. وحتى حين شُكّلتْ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في 2021 ضمن مسار جنيف، سرعان ما تحوّلت طرفاً جديداً في صراع الشرعية، بعدما رفض الشرق الاعتراف باستمرارها. ومع كل تعثّر سياسي، يجد المواطن الليبي نفسه أكثر ابتعاداً عن فكرة الدولة، وأقرب إلى واقع مناطق نفوذ تتحكّم فيها المليشيات أو القيادات العسكرية.

في ضوء هذا كلّه، تبدو ليبيا اليوم أقرب إلى نموذج التعايش بين الانقسامات منها إلى نموذج الوحدة الوطنية، فالتنسيق الأمني المحدود الذي يجري بين حين وآخر لمكافحة التهريب أو تأمين الحدود، لا يرقى إلى مستوى بناء مؤسّسة عسكرية موحّدة. وما لم يجر التوصّل إلى صفقة كبرى تعيد صياغة العقد السياسي والاقتصادي، وتضع الجيش تحت إشراف مدني مُنتخَب، ستظل ليبيا أسيرة ازدواجية مؤسّساتية قد تتحوّل واقعاً دائماً.

ورغم ما يُقال عن إعادة هيكلة الجيوش، وعن المعارك الدستورية والاتفاقات السياسية، يظلّ المواطن الليبي الضحية الأولى والأخيرة. فمنذ أكثر من عقد وهو يعيش في ظلّ مؤسّسات منقسمة، لا يلمس من حضورها سوى الصراع على الشرعية وتقاسم المناصب. الخدمات الأساسية من كهرباء ووقود وتعليم وصحّة بقيت رهينة الفوضى، بينما تتكدّس المليارات في حسابات النفط التي تتنازعها سلطتان؛ كلٌّ منهما لا تثق في الأخرى. ومع كل خطوة تُعيد إنتاج الانقسام، مثل تعيينات حفتر أخيراً، يبتعد الأمل أكثر في بناء دولة تضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم.

المفارقة المؤلمة أن الليبيين الذين حلموا بثورة تفتح أمامهم أفق الحرية والديمقراطية، وجدوا أنفسهم عالقين في بلد يتقاسمه السلاح والولاءات، ويُدار عبر تفاهمات خارجية أكثر مما يُبنى بإرادتهم. ولهذا فإنّ السؤال الحقيقي لم يعد عن فرص توحيد الجيش أو تشكيل حكومة جديدة فحسب، بل عن معنى الدولة ذاته، هل يمكن أن تستعيد ليبيا وحدتها وسيادتها وتبني مؤسّسات مدنية تُخضع العسكر لسلطة القانون، أم أن قدرها أن تبقى مسرحاً لانقسام طويل الأمد؟

الإجابة لم تعد تملكها النُّخب التي استهلكت كل فرص التوافق، بل يملكها الشعب الذي يدفع ثمن الانقسام يوماً بعد يوم. المستقبل الليبي لن يُقاس بعدد الجنرالات الجدد ولا بعدد الحكومات المتوازية، بل بقدرة البلاد على إعادة الاعتبار للمواطن، وإعادة بناء الثقة في معنى الدولة. وما لم يحدث ذلك، فإنّ ليبيا ستظلّ تدور في حلقة مفرغة من جيشَين وحكومتَين وشرعيّتَين، فيما يظلّ الوطن الحقيقي غائباً، والشعب هو الخاسر الأكبر.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس